健康診断結果の見方シリーズ③「尿蛋白・尿潜血・尿糖」

たくさんの項目や数値が並んでいる健康診断結果。専門用語や略語も多く、それぞれの数値をどう理解したらいいのかわかりにくいものです。

そこで、Online MEWSの健康アドバイスでは、「健康診断結果の見方シリーズ」として解説をお届けしています。

1日かけて受けた健康診断、それぞれの数値や変化の意味を確認して、健康管理や病気の早期発見に最大限活用しましょう。

当シリーズ1回目、2回目は、血液検査のコレステロールや肝胆道系酵素を取り上げましたが、今回は尿検査を見てみます。

腎臓だけでなく、全身に関わる病気の早期発見にもつながることもある「尿蛋白」、「尿潜血」、「尿糖」。ちゃんとチェックしていますか?

尿検査の重要性

腎臓の主な機能は、体内の老廃物、余分な水分や塩分をろ過し、尿として排出させることです。この機能が低下してしまうと、健康に害を及ぼすものがからだに溜まったり、必要なものが排出されてしまったりして、さまざまな病気を引き起こします。

しかしながら、異常があっても症状が出にくいのが腎臓です。そのため検尿は、自覚症状がない段階で腎臓の異常を知らせ、病気の早期発見・早期治療を助けてくれる非常に重要な検査です。

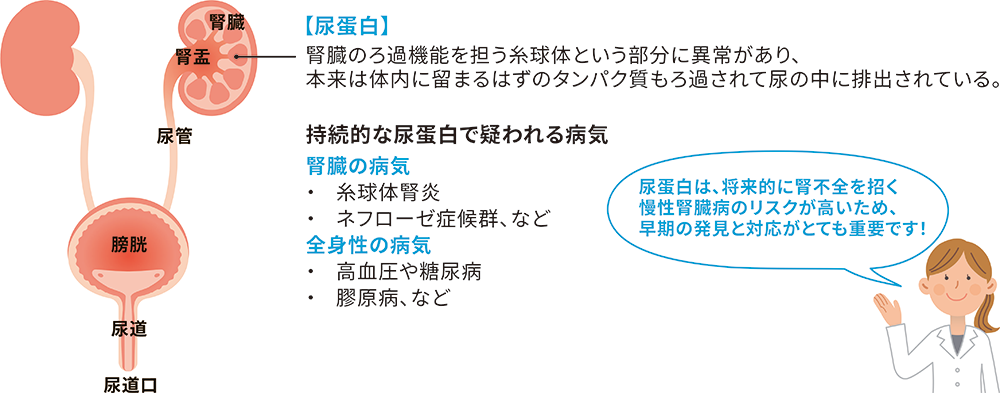

尿蛋白

尿蛋白とは

尿蛋白は、健康診断の検尿でよく見つかる異常の1つです。

私たちの腎臓には、血液をろ過して尿を作る「糸球体(しきゅうたい)」という、フィルターのような役割を持つ部分があります。健康な状態では、からだに必要なタンパク質などの大きな物質はフィルターを通り抜けず、血液中に留まります。

しかし、何らかの原因でこのフィルターに異常があると、本来は体内に留まるはずのタンパク質が尿の中に漏れ出てしまいます。これが「尿蛋白」です。

運動や体位の変化の影響で、腎臓に病気がなくても一過性に尿蛋白が出ることがあります。また、汗をかくなど水分が不足したときに尿が濃縮し、尿蛋白として検出されることがあります。これらの場合は、通常、安静にしたり体調が回復したり、水分を摂れば自然に解消されます。

一過性の尿蛋白かどうかの診断には、早朝尿での再検査が必要です。

尿蛋白の異常が知らせてくれる主な疾患と慢性腎臓病

注意が必要なのは持続性の尿蛋白です。再検査をしても繰り返し尿蛋白が検出される場合は、注意が必要です。背景に糸球体腎炎やネフローゼ症候群、全身性の病気として高血圧や糖尿病、膠原病が隠れている可能性があります。

また、腎機能の低下や持続性の尿蛋白が続く病気を「慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)」と呼び、放置すると将来的に腎不全となり、透析や腎移植などの腎代替療法(じんだいたいりょうほう)が必要になることがあるため、早期の対応がとても大切です。

しかし、慢性腎臓病は、自覚症状がほとんどないまま進行することが多いため、積極的な早期発見のために尿蛋白は非常に重要な手がかりとなります。

健康診断で尿蛋白を指摘されたら、まずは必ず再検査を受けましょう。

「±」や「+」という結果が出たら、それが一過性のものなのか、それとも持続的なものなのかを確認することが重要です。再検査でも陽性であった場合は、かかりつけ医を受診してください。

医師は、血液検査で腎機能(eGFR:推算糸球体濾過量など)を確認したり、さらに詳しい尿検査を行ったりして、原因を調べてくれます。その上でより詳しい検査が必要なときは腎臓内科で精査を行います。

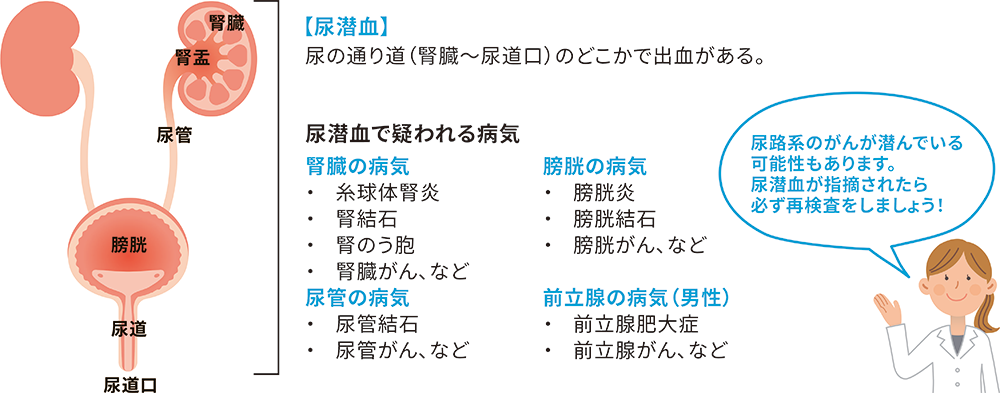

尿潜血

尿潜血とは

尿潜血は、尿に主に血液が混じっていないかを調べる検査です。

尿検査を行うことで、肉眼では見えない、ごく微量の血液も検出します。潜血が認められる場合、腎臓から尿道口までの尿の通り道のどこかで出血(血尿)が起きていることを示唆しています。

尿潜血でわかる主な疾患

血尿の原因は多岐にわたります。主なものとして、腎臓、尿管、膀胱に関わる病気の他、男性の場合は前立腺がんなど前立腺に関わる病気がある可能性があります。

特に尿潜血で特に注意したいのは、「腎臓がん」や「膀胱がん」など、尿路系のがんの可能性です。

また、尿蛋白と尿潜血が同時に陽性となっている場合は、腎臓の糸球体で炎症が起きている「糸球体腎炎」の可能性が高まります。

尿潜血を指摘された場合も、まずは再検査が基本です。

特に女性は、月経血が混入して陽性になることもありますので、月経の時期を避けて再検査を受けるようにしましょう。再検査でも陽性だった場合は、早めにかかりつけ医を受診してください。

目でわかる血尿

尿潜血は、検査を待たずとも目で見てわかる血尿(肉眼的血尿)として出ることもあります。

排尿時の痛み、残尿感や頻尿、背中や脇腹の痛みなどあれば、必ずかかりつけ医に相談してください。風邪を引いた後の肉眼的血尿や、尿蛋白も同時に陽性の場合は、腎臓内科の受診をお勧めします。

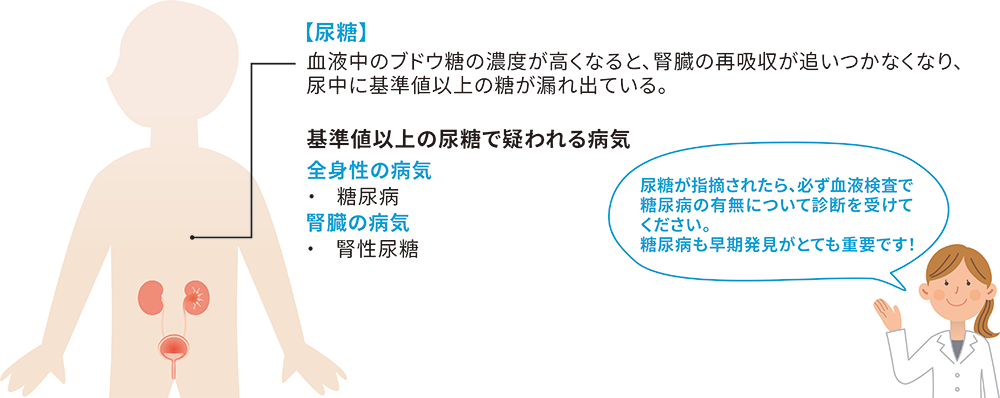

尿糖

尿糖とは

腎臓は、血液をろ過する際に一度尿に出たブドウ糖を、再び血液中に取り込む再吸収という働きをしています。しかし、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が一定のレベルを超えて高くなると、再吸収が追いつかなくなり、尿中に基準値以上の糖が漏れ出てしまいます。

この尿の中に漏れ出た糖(ブドウ糖)が「尿糖」です。

尿糖が陽性の場合は糖尿病の検査を

尿糖が陽性になる一般的な原因は「糖尿病」です。

糖尿病は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きが悪くなることで、慢性的に血糖値が高い状態が続く病気です。

ただし、尿糖が陽性だからといって、必ずしも糖尿病とは限りません。食事で摂取した糖の影響で、一時的に血糖値が上がり、尿糖が出ることもあります。

他に、腎性尿糖といって、血糖値は正常範囲内でも、腎臓の再吸収機能の異常によって尿に糖が出やすい体質の人や、薬の影響によることもあります。

健康診断で尿糖を指摘されたら、必ず血液検査で血糖値を確認し、糖尿病かどうかを判断する必要があります。かかりつけ医を受診し、適切な検査を受けましょう。

もし糖尿病と診断された場合でも、早期から食事療法や運動療法、必要であれば薬物療法を始めることで、良好なコントロールが可能になり、合併症(腎臓病、網膜症、神経障害など)を防ぐことができます。

また、腎性尿糖の場合は、体質なのか、何か薬の影響がないか等を調べるために腎臓内科での精査が必要になることがあります。

まとめ

「症状がないから大丈夫」ではなく、検尿が教えてくれるサインを見逃さない!

健康診断の検尿異常は、「尿蛋白」「尿潜血」「尿糖」のいずれであっても、自覚症状のない段階でからだの変化を教えてくれる重要なサインです。

「症状がないから大丈夫」、「去年も同じ結果だったから」と放置してしまうと、気づかないうちに病気が進行し、将来の健康を大きく損なうことになりかねません。

結果を受け取ったら、まずは必ず結果を確認し、異常があれば慌てずに、しかし必ず医療機関を受診して再検査や精密検査を受けるようにしてください。

早期発見・早期治療が、あなたの腎臓・健康・命を守るために最も大切です。

腎臓内科 助教

小田圭子

Message

私は小児科医の父の背中を見て医師を志し、学ぶうちに腎臓の奥深さに強く惹かれ、腎臓内科医の道を選びました。

腎臓は、かなり進行するまで自覚症状が現れにくい臓器です。そのため、日頃の検尿検査の重要性をぜひ多くの方に知っていただき、皆様と一緒に腎臓を守っていけたらと願っています。時には、突然検査や入院を勧められることもあり、ご不安を感じられることもあるかと思います。疑問や不安がありましたら、どうぞお気軽に腎臓内科医にご相談ください。

「健康一言アドバイス」では、医療や健康など皆さんに身近な疾患や気になる話題を取り上げ、その領域の専門家がわかりやすくお伝えしています。