健康診断結果の見方シリーズ ①「コレステロール値」

たくさんの項目や数値が並んでいる健康診断結果。専門用語や略語も多く、それぞれの数値をどう理解したらいいのかわかりにくいものです。

そこでOnline MEWSの健康アドバイスでは、「健康診断結果の見方シリーズ」として主なものを解説していきます。1日かけて受けた健康診断、それぞれの数値や変化の意味をしっかり確認して、その後の健康管理や病気の早期発見に最大限活用しましょう。

第一回目は「コレステロール値」。なじみのある言葉ですが、生活習慣とのつながりや引き起こす可能性のある病気を改めて確認してみます。

そもそもコレステロールとは?

人間の体は何からできているか?最も多い成分は水分で約60%、その次がたんぱく質で約16%、次いで約15%の脂質です。他には、ミネラルなども含まれます。

体を構成する主成分の一つである脂質を分類すると、主に「コレステロール」と「中性脂肪(トリグリセライド)」に分類されます。コレステロールも中性脂肪も食事から摂取される他、多くは肝臓など体内で合成されます。また、中性脂肪は、過剰に摂取した場合、皮下や内臓に蓄積されます。

コレステロールや中性脂肪と聞けば、悪者だと思われるかもしれません。しかし、コレステロールは、細胞膜、胆汁酸、ビタミンD、性ホルモンや副腎皮質ホルモンなどを作る材料であり、人間の体において必要不可欠です。また中性脂肪は、体のエネルギーの貯蔵源であり、脂質はエネルギー産生が炭水化物やタンパク質と比べて優れています。

悪玉コレステロールと善玉コレステロール

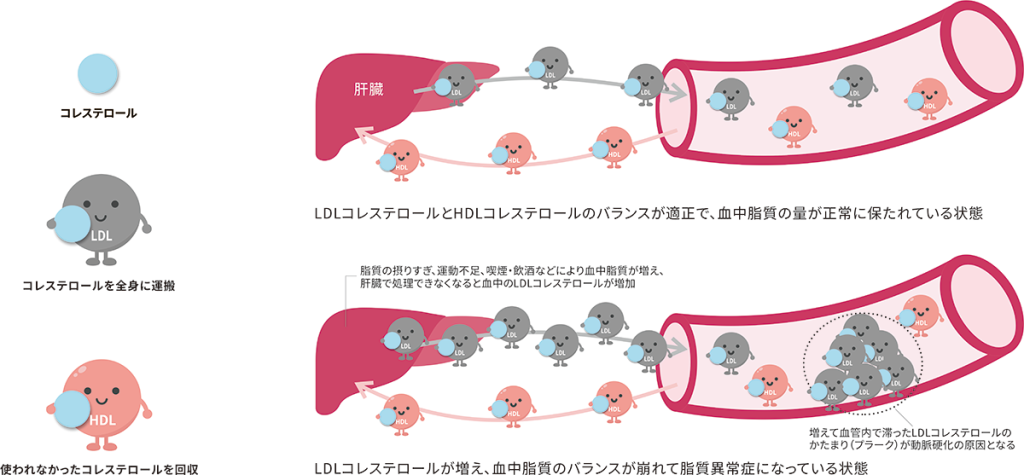

血液中に含まれるコレステロールや中性脂肪を「血中脂質」といいますが、そのうちコレストロールには、悪玉と呼ばれる「LDL コレステロール」と善玉と呼ばれる「HDL コレステロール」の2種類があります。

LDL コレステロールは、肝臓で合成されたコレステロールを血液に乗せて、全身に運ぶ役割があります。しかし、これが増えすぎると、血管の壁に溜まり、動脈硬化が進んでしまいます。

一方で、全身に運ばれたコレステロールのうち、使用されなかった分を回収し、肝臓に戻す役割を担うのがHDL コレステロールです。

これらの働きが、LDL コレステロールは悪玉、HDL コレステロールは善玉と呼ばれる所以です。上述のように、悪玉といわれるLDLコレステロールにもなくてはならない働きがあるので、少なければ少ないほどよいわけではなく、あくまで“両者が適正なバランスで存在する”ことが重要です。

コレステロール値の診断基準

しかしながら、総コレステロール、中性脂肪、LDL コレステロールの値が高くなるほど、またHDLコレステロールの値が低いほど、動脈硬化を原因とする冠動脈疾患や脳梗塞の発症率が高いことがわかっています。このように血中脂質が適正なバランスを崩し、基準値を超えることを「脂質異常症」と言います。

診断基準は、下記にお示しする通り(表1)、日本動脈硬化学会から示されています。基本的に10時間以上の絶食においての空腹時採血を用いて診断しますが、空腹時でない場合(随時)は中性脂肪(トリグリセライド)のみ基準が異なります。

健康診断でも概ねこの診断基準に基づいて判定がなされていますので、何が基準を超えているのか見れば、自分の脂質異常症のリスクを知ることができます。

| コレステロールの種類 | 脂質異常症の診断基準 | 脂質異常症のタイプ |

| LDLコレステロール | 140md/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |

| 120〜139mg/dL | 境界型高LDLコレステロール血症 | |

| HDLコレステロール | 40md/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |

| トリグリセライド | 150mg/dL以上(空腹時採血) | 高トリグリセライド血症 |

| 175mg/dL以上(随時採血) | ||

| Non-HDLコレステロール | 170mg/dL 以上 | 高non-HDLコレステロール血症 |

| 150〜169mg/dL | 境界型高non-HDLコレステロール血症 |

健康診断で異常値を指摘されたら

これらいずれかの、または複数の数値が診断基準を超えていたらどうすればいいのでしょうか。

まず、これまでに冠動脈疾患や脳血管障害などの既往がない方(一次予防)においては、食生活の改善や運動習慣の定着、禁煙・摂取による非薬物療法が基本です。

ただし、LDL コレステロールが180mg/dL以上の場合や糖尿病の合併も指摘された方は、薬物療法が考慮されます。冠動脈疾患や脳血管障害の既往がある方(二次予防)は、より厳格な管理が必要となりますので、必ずかかりつけの医師にご相談下さい。

低コレステロールについての考え方

LDLコレステロール値が高いと冠動脈疾患や脳梗塞の発症率が上がるというお話をしましたが、逆に基準値より低い場合についても解説します。

治療を目的に、コレステロール、特にLDL-C コレステロールを強力に低下させる薬剤を使用し、LDL コレステロールが低値(25〜30md/dL未満)になった場合においては、安全性が保たれることは報告されています。

ただし、こうした薬剤を使用せずともコレステロールが異常に低値の場合には、病的な状態が隠れている場合がありますので、医師に相談して下さい。

一方で、HDL コレステロールが高めの方は問題ありません。極端に高い場合は動脈硬化性疾患の合併の可能性が高いという報告もありますが、これについては今後のさらなる知見の集積が必要です。

生活習慣の改善がコレステロール値を適正に保つには

生活習慣の欧米化に伴い、日本人の総コレステロール、中性脂肪、LDL コレステロールが上昇しており、あらゆる循環器病の原因にもなり得る脂質異常症の管理は非常に重要となってきています。コレステロール値を適正に保つには、一にも二にも、食生活の改善、運動療法、禁煙・節酒が重要です。

食生活

- 野菜・魚を中心に、脂身の多い肉や加工食品を控えましょう。

- 揚げ物やスナック菓子などのトランス脂肪酸も要注意です。

運動

- 有酸素運動(ウォーキング、サイクリングなど)を週3~5回、30分以上を目安に習慣づけて行いましょう。

禁煙・節酒

- HDLを減らし、LDLを酸化させやすくする喫煙はやめましょう。

- アルコールの摂りすぎも中性脂肪の上昇要因。楽しむときは適量を心がけましょう。

自覚症状なく進行するコレステロール異常を健康診断結果で見つけよう

コレステロールの異常は、自覚症状がないまま進行することが多いため、「まだ症状がないから大丈夫」と思わず、数値に注目することが健康長寿の第一歩です。

健康診断での異常値をきっかけに、動脈硬化のリスクや背景にある疾患、まれに遺伝性のコレステロール値異常の疾患(家族性高コレステロール血症など)が見つかることもあります。

当院の循環器内科では、日本動脈硬化学会のガイドラインに基づいた診療を行い、必要に応じた詳細な検査や生活指導を提供しています。また、家族性高コレステロール血症(FH)が疑われる方には、遺伝子検査や専門的なカウンセリングも行っております。

ご自身やご家族のコレステロール値が気になる方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

循環器内科 講師

CCUネットワーク支援センター 助教

髙﨑亮宏

Message

健康診断のコレステロール値は、将来の心臓や脳の病気を予防するための大切なサインです。「まだ症状がないから大丈夫」と思わず、今のうちからご自身の数値を正しく理解し、上記でご紹介したような食生活、運動習慣、禁煙・節酒などの生活習慣の改善のための対策を始めましょう。

「健康一言アドバイス」では、医療や健康など皆さんに身近な疾患や気になる話題を取り上げ、その領域の専門家がわかりやすくお伝えしています。