スマホ時代に増える“ストレートネック”とは?

テクノロジーの発達が目覚ましい現代、特にスマートフォンは私たちの生活の中で欠かせないものとなっています。そんな中、スマートフォンの長時間使用に伴う健康への影響も注目されるようになってきており、その一つに「ストレートネック」が挙げられます。

今回は、頚部痛や頭痛、めまいなどの症状、さらにはそれらが精神的な不調にも起因していることが報告されているストレートネックについて解説します。

ストレートネックの正式名称は「前方頭位姿勢」

「ストレートネック」という名称は、日本ではよく使われていますが、国際的な研究分野では、「Forward Head Posture (FHP:前方頭位姿勢)」という用語で呼ばれています。また、近年では、うつむいてスマートフォンの文字(テキスト)を読み、操作することと関連付けられて、「Text Neck(テキストネック)」とも言われ、新たな健康課題として認識されつつあります。

いずれもいわゆる「スマホ首」と同じ意味になりますが、スマートフォンだけでなく、パソコンなどのデスクワークもそのリスクとして広く認識されています。

ここでは、皆さんに馴染みのある「ストレートネック」という言葉を使って、解説していきます。

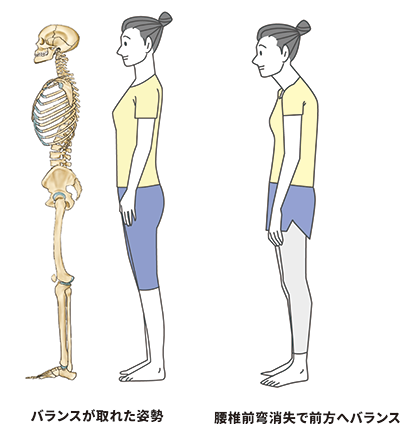

バランスの取れた姿勢

ストレートネックについてお話しする前に、まず姿勢について簡単に確認してみましょう。

きれいな姿勢を保つということが健康維持に大切であるということは、よく知られていると思いますが、ではどのような姿勢が“よい姿勢”なのでしょうか。

教科書的には、頚椎が前弯(前方へ弓形)、胸椎が後弯(後方へ弓形)、腰椎が前弯となっていることが標準的な脊椎の配列とされており、頭蓋骨が大腿骨頭の上に位置しているものをバランスが取れた姿勢とされます(図1)。

高齢化社会の日本では、腰痛患者さんが非常に多いですが、これは腰椎の前弯が消失することでバランスが崩れ、腰背筋や脊椎関節に負担が生じることが主要な原因の一つと考えられています。

ストレートネックの定義と臨床意義

では、ストレートネックとはどのような状態を指すのでしょう?

実は、ストレートネックには医学的に確立された定義はありません。一般的には、前弯している頚椎の前弯が失われた状態を指します(図2)。

頚椎の前弯が失われると、体の姿勢を維持する後頚筋群(首の後ろの大きな筋群)が伸ばされた状態となり、常に負荷がかかる状態となります。そのため、筋性疼痛が出現し、頚部痛をきたし、さらには筋緊張型頭痛の原因となります。

これらが持続すると、頚椎の変性変化を促進し、手足のしびれや麻痺、歩行障害につながる頚椎症、さらに後弯変形など姿勢バランス異常の原因になります。

ストレートネックの診断方法

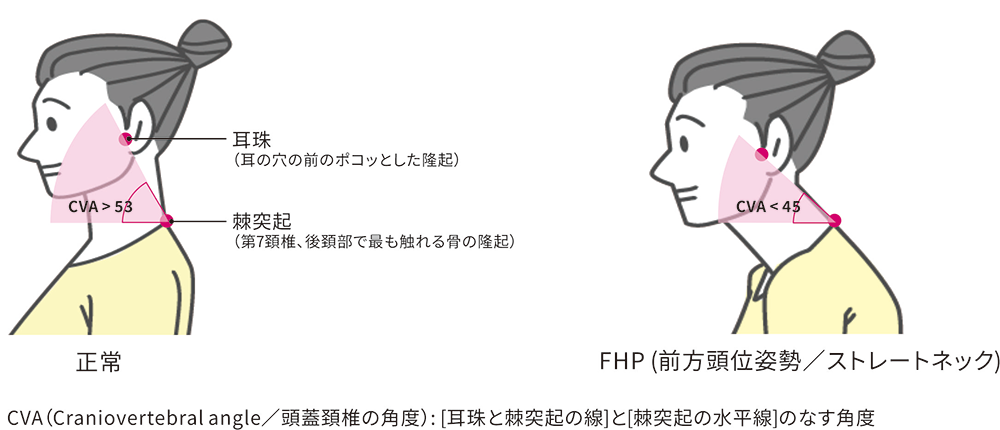

ストレートネックは、レントゲン撮影を基に診断され、セルフチェックが難しくなりますが、ここで登場するのが冒頭で触れた「Forward Head Posture (FHP:前方頭位姿勢)」という概念です。

これは、“頭が体に対して前方にずれる状態”と定義され、レントゲンによる評価方法もありますが、汎用的かつ研究にも用いられる方法として、顔から頚部を横から撮影する写真で評価するものがあります。

専門的に言うと「Craniovertebral angle:CVA(頭蓋頚椎の角度)」というもので、頭部と頚椎の傾き、その水平線となす角度で定義された指標です。詳しくは、図3のように、耳珠(耳の穴の前のポコッとした隆起)と第7頚椎棘突起(隆椎、後頚部で最も触れる骨の隆起)の2点を結んだ線と水平線がつくる角度となります。

この角度については、研究によって様々ですが、ある研究によると CVAが53ºを超えた場合は正常な頭部姿勢、CVAが45º未満だと重度の「Forward Head Posture」と定義されています。

このCVAによる指標は、ある程度見た目でも評価できるので、セルフチェックとしても有用となる可能性があります。

ストレートネックの治療と予防

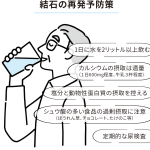

では、どうすればストレートネックを改善・予防できるのでしょうか? 以下に、医学的な文献報告に基づいた代表的な方法を紹介します。

1.姿勢を意識することが第一歩

スマートフォンを見るときは、なるべく顔の高さに持ち上げて、「うつむかない」ように意識することが重要です。また、長時間同じ姿勢を続けないよう、こまめに姿勢を正す習慣をつけましょう。

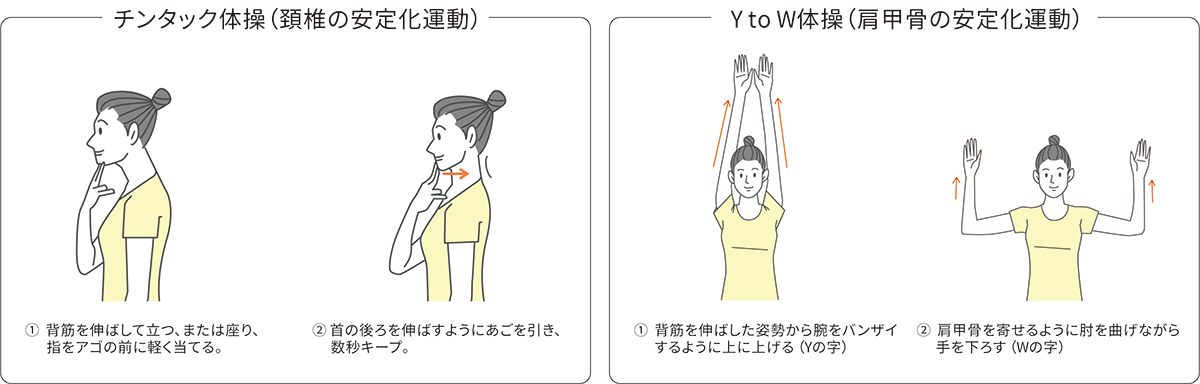

2.運動療法

首まわりや肩甲骨を中心としたストレッチや筋力トレーニングは、FHPの改善に有効であることが報告されています。

例えば、「あごを軽く引いて首の後ろを伸ばす」チンタック体操や「肩甲骨を広げて近づける」Y to W体操などのエクササイズが効果的です(図4)。

3.徒手療法

療法士による肩や首の緊張をやわらげる「筋膜リリース」も効果があります。特にFHPの改善には、頸椎だけでなく、胸椎へのアプローチが重要であることが報告されています。

4.運動習慣のある生活

適度な運動を日常的に行っている人は、FHPや首の痛みが起こりにくいことが報告されています。ウォーキングや軽い筋トレを日々の習慣に取り入れましょう。

5.スマホアプリの活用

最近では、スマホでの姿勢矯正アプリの導入も注目されています。これらの導入も頚部痛やFHPの改善効果があったことが報告されています。

普段の生活から意識することが大事

「ストレートネック」や「Forward Head Posture」は、生活のクセから生まれますが、意識して改善すれば多くの不調を予防でき、頚椎の病気の予防も期待されます。日常のちょっとした工夫と、簡単な運動から始めてみましょう。

補足として、一部の研究では、「ストレートネック」や「Forward Head Posture」と頚部痛の関連はないとする報告もあり、万人に当てはまるものではありません。このような姿勢が絶対に悪いという訳ではなく、もし頚部痛や頭痛があって、このような姿勢を示している場合、運動療法などをすることで、頚部痛や将来的な頚椎症への進行を予防できる可能性があるということを知識として知ってもらうことが重要だと考えています。

脳神経外科 助教

脊椎・脊髄センター 副センター長

西川拓文

Message

2025年4月に、三重大学医学部附属病院に「三重大学脊椎脊髄センター」が開設されました。今まで脊椎脊髄の診療は、整形外科、脳神経外科、脳神経内科が独立して行うことが多かったですが、このセンターでは、お互いの得意分野を活かしながら、脊椎・脊髄の病気で苦しんでいる患者様を総合的に診療・治療することをコンセプトとしています。

明田浩司センター長を筆頭に、脊椎脊髄診療に精通した医師が、1人でも多くの脊椎脊髄疾患に苦しむ患者様の健康増進、さらには内科治療や手術を含む多方面からの治療によって苦しみから解放されるよう取り組みますので、もし脊椎脊髄疾患で苦しむ方がおられれば、気軽に相談してください。

「健康一言アドバイス」では、医療や健康など皆さんに身近な疾患や気になる話題を取り上げ、その領域の専門家がわかりやすくお伝えしています。