乳がんの治療と乳房再建:Part 1「治療」

- 2025-10-14

- CANCER MEWS

- #乳がん, #乳腺センター, #乳房再建, #形成外科

根治性と整容性の両面から患者さんと一緒に考えるオーダーメイド治療

女性に最も多いがんとして知られる乳がん。その治療の選択肢は増えていますが、乳房の切除という治療が推奨される場合も多くあります。

そんな乳がんに対し、三重大学病院では、乳腺センターを中心に腫瘍内科や放射線科、そして多職種が連携し、フルオプションの選択肢を揃えた上で、患者さん一人ひとりのがんの状態だけでなく、ライフスタイルや価値観にも配慮した“オーダーメイドの治療”を大切にしています。

また、切除を行った場合には、形成外科とのチーム医療により、根治性と整容性の両立を目指した「オンコプラスティックサージャリー」を重視しています。

今回のCancer MEWSでは、治療から再建まで、乳がんに対するトータルなオーダーメイド治療について、2部に分けてご紹介します。

まず、Part1のテーマは治療。乳腺センターの河口教授に聞きました。

乳腺センター

センター長/教授

河口浩介

乳がんのオーダーメイド治療

乳がんは依然として増加傾向にあるのでしょうか。

河口

はい。乳がんは現在、日本の女性がかかるがんの中で最も多いがんです。最近では、日本人女性の9人に1人が一生のうちに乳がんになるといわれており、引き続き増加傾向にあります。特に40代後半から60代前半の女性に多く見られます。

一方で、医療の進歩により早期発見・早期治療が可能になっており、治る方もたくさんいらっしゃいます。たとえば、ステージ1の早期乳がんでは、治療によって約95%以上の方が5年後も元気に過ごされています。

つまり、「乳がんになる人は増えています」が、「きちんと検診を受け、早く見つけて、適切な治療を受ければ、良い結果につながる時代になっている」といえるでしょう。

治療の選択肢は増えているのですか。

河口

乳がんの治療は「がんの性質」や「進行度(ステージ)」によって異なり、一人ひとりに合わせた“オーダーメイド治療”が基本となります。

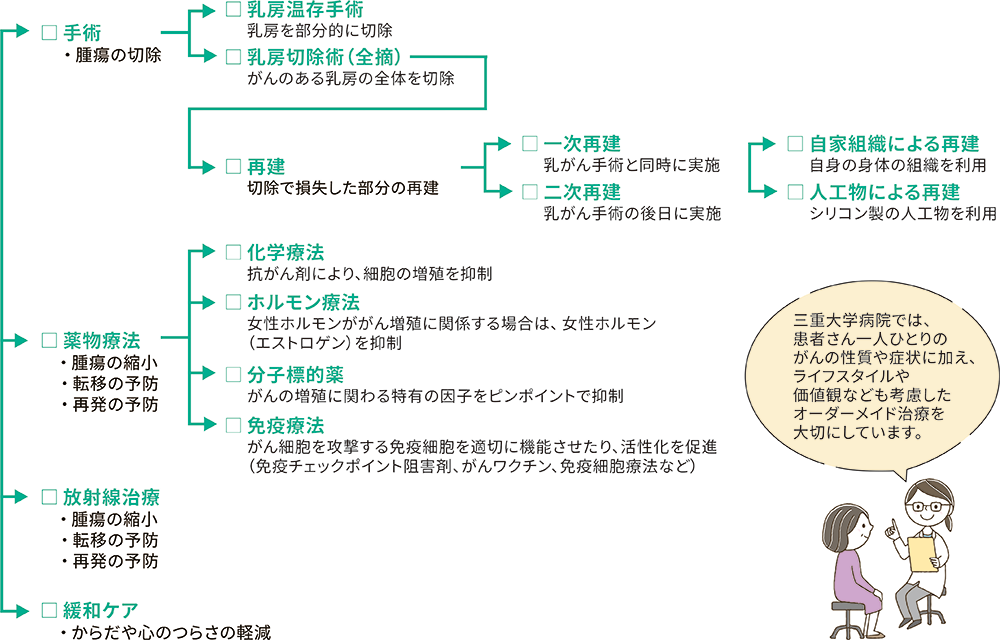

治療には、主に手術、薬物療法、放射線治療という3つの選択肢があります。

手術では、大きく分けて、乳房を部分的に残す「乳房温存手術」や、全体を取る「乳房切除術(全摘)」があります。必要に応じて再建も可能です。

薬物療法も症例に合わせて選べるようになってきています。

放射線治療は、乳房温存手術後や再発予防のために行います。

それらの中から、患者さんの症例を詳しく診て、最適な治療を組み合わるのがオーダーメイド治療なのでしょうか。

河口

そうです。こうした治療法を組み合わせて考えることが大切であり、三重大学病院では手術・薬物・放射線・再建・緩和など、あらゆる選択肢を多職種のチームで検討し、患者さんごとに最も適したオーダーメイドの治療を提案しています(図1)。

さらに、がんの性質を詳しく調べることで、より効果的で副作用の少ない治療も選べるようになってきています。

このように、三重大学病院では、患者さん一人ひとりに寄り添いながら、最新の知見と高度な医療をもとに、安心して治療にのぞんでいただける体制を整えています。

切除による治療

いろいろな治療がある中で、切除が選択肢になるのはどのような場合ですか。

河口

乳がんの広がりや場所、患者さんの体質やご希望によって、手術方法は一人ひとり異なります。

例えば、乳房の一部を残す「乳房温存手術」が可能なことがあります。それは、

- がんが一ヶ所にとどまっていて、比較的小さい

- 放射線治療が可能である

- 残した乳房の形がきれいに保てる見込みがある

といった場合です。

一方、乳房を全体的に取る「乳房切除術」が勧められることがあるのは、

- がんが広い範囲にある

- 複数のがんがある(多発)

- 放射線治療ができない、または希望されない

- 再発の場合など、より確実な治療が必要なとき

といった場合となります。

一方で、早期であっても将来の転移リスクを考えて、全体的に切除することを検討する患者さんもいると聞きます。こうした検討に必要な視点は何でしょうか。

河口

乳がんが早期で見つかった場合、多くは乳房の一部を残す「乳房温存手術」が可能です。ですが、将来的な不安から、あえて全摘手術を希望される方もいらっしゃいます。

ご本人にとって納得のいく選択をするために、大切にしていただきたい基準が大きく4つあります。

その一つは、がんの性質(進行度や悪性度)です。例えば、しこりの大きさや性格、複数のがんがある場合などにより、再発のリスクは変わってきます。

二つ目が遺伝的要素です。BRCA1/2などの遺伝性乳がんのリスクがある場合は、予防的な全摘を考慮することもあります。

三つ目は、ご本人の価値観や心の安心感です。「もう不安を残したくない」、「左右差が気になる」、「再建して見た目を整えたい」といったお気持ちも大切な判断材料です。

もう一つがライフスタイル、仕事、家族との関係です。再発時の不安や通院回数、治療の負担などをふまえて決める方もいます。

当院の乳腺センターでは、乳腺外科医、形成外科医、看護師、遺伝カウンセラー、精神的サポートチームなど多職種が連携し、患者さんが“納得して決められる”ようにしっかりサポートしています。

「治療を受けるのは自分自身だからこそ、どのような治療を選択するか自分で決めたい」。そんなお気持ちを大切に、私たちと一緒に考えていきましょう。