乳がんの治療と乳房再建:Part 2「再建」

- 2025-10-21

- CANCER MEWS

- #乳腺センター, #乳房再建, #形成外科, #乳がん

根治性と整容性の両面から患者さんと一緒に考えるオーダーメイド治療

今回のCancer MEWSでは、治療から再建まで、乳がんに対する三重大学病院のトータルなオーダーメイド治療について、2部に分けてご紹介しています。

Part1の「治療」に続いて、このPart2では、切除によって失われた乳房の再建と三重大学病院のチーム医療体制について、乳腺センターの河口教授と形成外科の成島教授が解説します。

乳腺センター センター長/教授

河口浩介

形成外科 教授

成島三長

乳房の再建

切除による治療において、外見的な影響についてはどのように考えたらいいですか。

河口

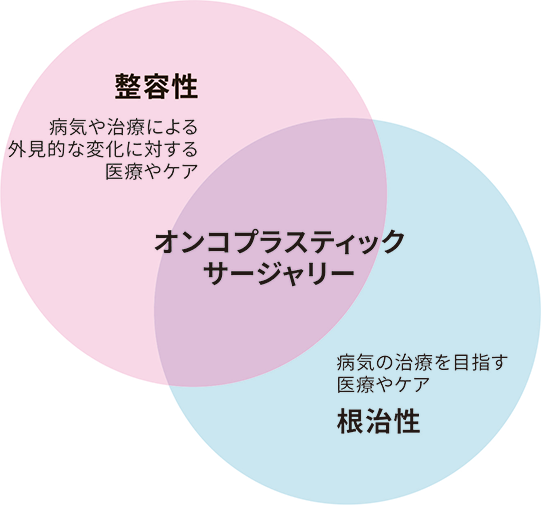

手術後の見た目を心配される方も多いですが、当院の乳腺センターでは、がんをしっかり治す「根治性」だけでなく、見た目の美しさである「整容性」にも配慮した治療を大切にしています。

「見た目のことを相談してもいいのかな…」と思う方もいらっしゃいますが、私たちは“整容性も治療の一部”と考えています。

治療として手術による切除となっても、多くの場合、整容性はあきらめなくてもよいということでしょうか。

河口

はい。特に三重大学病院では、根治性と整容性を両立させた治療「オンコプラスティックサージャリー」に力を入れています。

われわれ乳腺外科と成島先生たち形成外科とのチーム医療で、日本でも先進的な技術により、治療だけでなく、乳房温存手術や乳房切除後にふくらみや形を整える乳房再建までを含む一貫した乳がん治療を行っています。

乳がんのステージや状況によって多少の制限はありますが、多くの患者さんで検討が可能です。

成島

乳房再建は、外見の回復だけではなく、患者さんの精神的・心理的なケアも目的としています。実際に、乳房再建を行った患者さんは、行わなかった患者さんに比べ社会的・感情的満足度が高いという報告もあります。

患者さんごとに整容性の考え方も「自分らしい」再建の形も違います。再建を行う際には、患者さんが納得された方法で行うことも大事だと考えています。

がんのステージや状況によって再建の方法に違いはありますか。

河口

特に、早期乳がんや、全摘手術を選択された方では、手術と同時に再建を行う「一次再建」が広く行われています。

ただし、考慮が必要な場合もあります。それは、がんの進行度、化学療法や放射線治療などの他の治療の予定により、再建のタイミングや方法が変わることがあるということです。

再発リスクの高い場合や広範な放射線治療を予定している場合は、再建を少し日が経ってから行う「二次再建」が勧められることもあります。

「一次再建」と「二次再建」の違いをもう少し教えてください。

成島

一次再建のメリットとしては、乳がん切除後の乳房の喪失感をなく過ごせることが一つとして言えるでしょう。また、手術回数が二次再建に比べて少ない分、体への負担も少なく済む点も挙げられます。

一次再建の課題としては、乳がんの治療を行う前に再建の方法を検討しなければならないため、短期間で決断をしなくてはならない場合があるという点です。

二次再建は、何よりもまずは乳がんの治療に集中できることや乳がんの治療がある程度落ち着いてからじっくり再建方法について検討できることがメリットです。しかしながら、乳房がない間の心理的な負担や再度入院や手術が必要になることはデメリットとも言えます。

再建が適応外となるのはどのようなケースでしょうか。

成島

乳がんの進行状況により、治療が優先される場合は適応外となり得ます。

乳がんの治療後に放射線治療を行う場合は、胸部の皮膚が硬く変化してしまう可能性があります。また、インプラントを留置した後に放射線照射が必要になった場合、被膜拘縮(ひまくこうしゅく)という皮膚のひきつれが生じてしまう可能性があるため、慎重な検討が必要です。

重度の糖尿病や喫煙歴などがある患者さんも、術後の合併症リスクの可能性が高くなるため、再建方法に関して医師と十分な相談が必要です。

具体的に再建はどのように行われるのですか。

成島

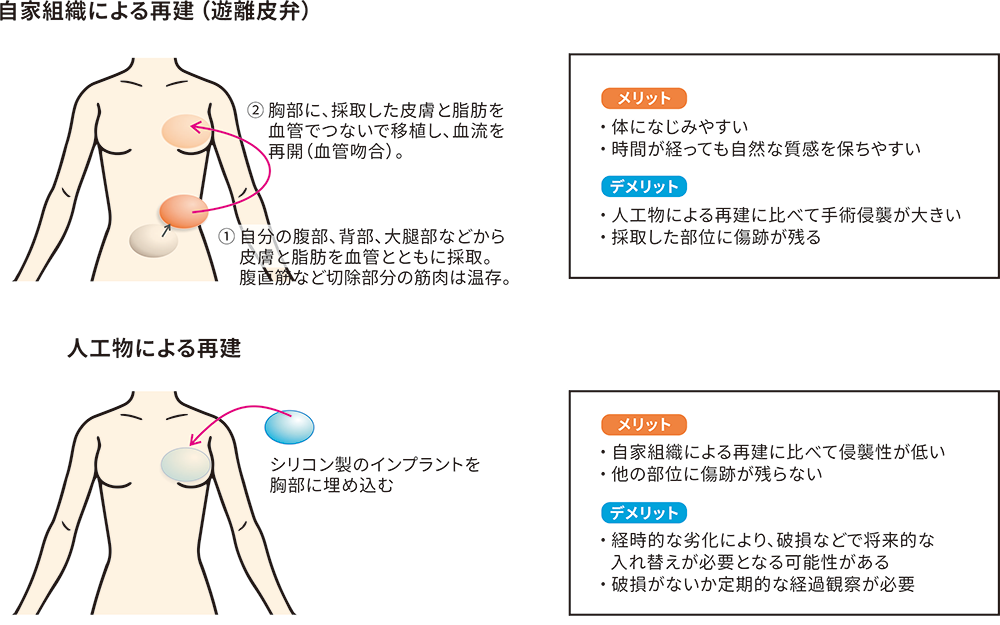

再建方法としては、大きく「自家組織による再建」と「人工物による再建」の2つがあります(図表2)。

自家組織による再建は、患者さん自身の腹部・背部・大腿部などの皮膚や脂肪を用いて行います。採取した皮膚や脂肪を体の外に切り離し、胸部に血管吻合という技術でつなぎなおす「遊離皮弁」という方法が使われます。

自家組織による再建のメリットとしては、体になじみやすいという点と時間がたっても自然な質感を保ちやすい点があげられます。しかし、人工物による再建に比べて手術侵襲が大きくなる点と、採取した部位に傷跡が残る点がデメリットとして考えられます。

人工物による再建についてはどうでしょうか。

人工物による再建方法は、シリコンで作られたインプラントを埋め込んで行います。

侵襲性が自家組織に比べて比較的軽微なことや、他の部位に傷跡を残さないことがメリットとして考えられます。デメリットとしては、人工物であり、経時的な劣化が考えられるため、破損などで将来的な入れ替えが必要となる可能性があるという点です。よって、破損がないか定期的な経過観察が必要です。

また、全摘の場合は、乳頭や乳輪についても皮膚移植やタトゥーを用いて再現できているかと考えております。ただ、触ったときの感覚や左右対称性の完全な実現については、今後の技術進展が待たれる部分です。

現時点で、これらの乳がん治療に伴う乳房切除後の乳房再建手術は、保険適用となりますが、乳輪乳頭に色を入れる部分のみ自費診療となります。

三重大学病院の乳がん治療体制

先ほどのお話でもあったように、三重大学病院では、根治性と整容性の両方を兼ね備えたオーダーメイドな治療を行うために、チーム医療が重要な役割を担っているのですね。

河口

各分野の専門職が力を合わせ「治すこと」と「支えること」の両方を目指したのが、私たちのチーム医療です。

乳がんの診療では、がんの性質や広がり、患者さんの体調やお気持ちに応じて、治療法を丁寧に選びます。

そのため当院では、一人ひとりの患者さんについて多職種カンファレンスを開催し、外科医、腫瘍内科医、放射線治療医、病理医、検査技師、看護師などが連携して、最も適切な治療方針を決定しています。

成島

乳房再建の症例に関しては、乳腺外科と形成外科でのカンファレンスも定期的に開催しています。ここで双方の専門的立場から相談しながら適切な再建方法を検討しています。

また、形成外科内でも乳房再建の経験が豊富な専門医である石浦良平先生や橋本光平先生たちがリーダーとなって、患者さんごとにご希望や状態に応じた最適な再建について議論して行っています。

前列左から)山形孝介、宮崎由梨、奥山真由、近藤智月

後列左から)三井康平、石浦良平、成島三長、細見謙登、橋本光平

乳がん患者さんが相談しやすい環境をつくるための工夫などはありますか。

河口

当院の乳腺センターは、自然に女性医師の比率が高く、診察・相談の際に「気持ちを話しやすい」と感じてくださる患者さんも多くいらっしゃいます。

また、術前から様々なスタッフとともに、「治療としての手術」だけでなく「自分らしく生きるための再建」も含めて丁寧に説明・サポートしています。

乳がんは「がんと向き合うこと」と同時に、「自分らしく生きること」も大切なテーマです。私たちは、患者さん一人ひとりに寄り添いながら、最善の医療をチームで提供することをお約束します。

成島

当院の形成外科は、顕微鏡を使いながら行う非常に繊細なマイクロサージャリーによる手術を得意としています。

これは、乳房再建において特に自家組織での再建方法に応用される技術です。こうした技術を活用して、他の医療機関では対応困難とされた方でも遊離腹部皮弁や遊離大腿部皮弁を使った再建をご提案できることが当院の強みの一つだと考えています。

写真左から)吉川美侑子、町永幹月、野呂 綾、松田沙緒里、中村佳帆、河口浩介、畑川恵里奈、伊藤里緒菜、澁澤麻衣、渡邊紗理、山門玲菜、吉田茉以

最後に患者さんへのメッセージをお願いします。

河口

乳がんと診断されたとき、不安や戸惑いを感じるのは当然のことです。ですが、今は多くの治療法があり、一人ひとりに合った治療を選ぶことができる時代です。

私たち医療チームは、あなたが納得して前に進めるように、丁寧にサポートしていきます。どんな小さなことでも、疑問や不安があれば、遠慮なくご相談ください。あなたが「この道でよかった」と思えるよう、一緒に歩んでいきましょう。

成島

われわれ形成外科は、当院の乳腺外科といつも綿密かつ忌憚なく意見交換をしていますので、治療から再建までの一貫した乳がん治療について安心してご相談いただければと思います。また、手術時も協力して最新最善の手術を行っていますので、安心して受診いただければと思います。

さらに、三重大学乳腺外科と形成外科では、他病院とも連携し、乳がん術後の患者さんを対象に、患者さんご自身の脂肪を使った乳房再建術をまもなく開始する予定です。より美しく「自分らしい」一歩進んだ乳房再建ですので、ご関心がある方はご相談ください。

乳腺センター センター長/教授

河口浩介

伊勢市生まれ。家族みんなで出かけるのが休日の定番の過ごし方で、趣味も家族旅行。キャンプや釣りを好むアウトドア派です。好きな動物は犬。なんでも食べ、飲みますが、特に和食が好きです。

「継続は力なり、初心忘るべからず」を座右の銘として心に留めています。

形成外科 教授

成島三長

どんなことでも深く考えたり突き詰めたい性格で、最近は、自宅に木工旋盤を入れて、木軸ボールペンをプロのようにきれいに作れるか日々研究しながら自作し、周囲の人に配っています。

形成外科医を志したのは、医学部在学中に顔面再建の講義を受け、「このような患者さんを治したい」と強く感じたことがきっかけです。失った機能や形を回復させることで、身体的・精神的苦痛を取り除き、その人がより良い人生を送れるような治療を目標にしています。

さらに、アフリカに乳がん治療にも用いるマイクロサージャリーのトレーニングセンターをロータリークラブのご支援で設立し、現在現地医師の育成にも取り組んでいます。

少し前に三重大学病院のYouTubeに「形成外科のお仕事」という題名で動画をアップしていますので、よければチェックしてみてください。