“自分らしくあること”を支える緩和ケア:Part2「心のケア」

- 2025-9-11

- がん診療 CANCER MEWS

- #緩和ケアセンター, #がん, #緩和ケア

前回のCancer MEWSでは、病気に伴うからだや心のつらさを和らげるための「緩和ケア」について取り上げました。今回はそのPart 2として、特に心のケアに焦点を当ててご紹介します。

病気の診断を受けたときや治療を進めていくとき、誰もが不安でいっぱいになります。病気と向き合うときだからこそ、からだだけでなく、自分らしさを大切にした心のケアが大きな力になることも多いです。

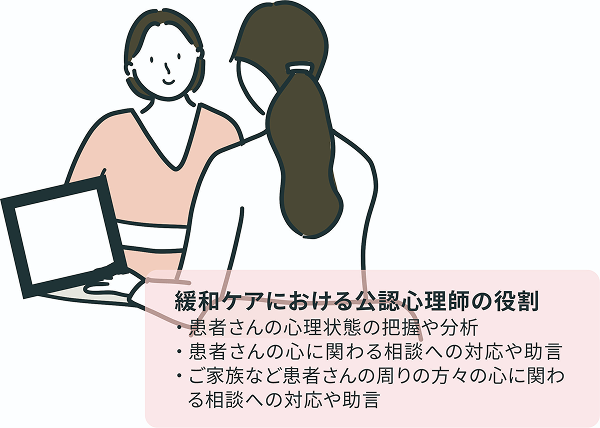

三重大学病院では、医師や看護師だけでなく、心理職の国家資格である公認心理師が常駐し、心に関わるケアにも力を入れています。緩和ケアチームとしても活動する近藤麻衣公認心理師に話を聞きました。

総合サポートセンター/緩和ケアチーム

公認心理師/臨床心理士

近藤麻衣

緩和ケアと公認心理師

心の土台を耕し、ストレスや不安に振り回されず、自分らしく日々を過ごしていくことを目指します。

緩和ケアにおいて、公認心理師はどういった役割を担っているのですか。

公認心理師は、心理学に基づいて、心の問題や悩みに関する相談を受けたり、その解決のためのサポートを行う心理職です。

医療における心理職の専門資格としては、主に「公認心理師」と「臨床心理士」という資格があります。1988年に臨床心理士が公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会により資格化されたことに始まり、2017年9月に新たな名称で、わが国で初めて国家資格化されたのが公認心理師です。

私は、公認心理師として、患者さんやご家族が生きている歴史の中で起きた出来事、もしかしたら初めて受ける衝撃的な出来事とどのようにそれなりに付き合い、ここからどう生きていくか、その歴史をともに歩ませていただいている感覚で心理的サポートを行っております。

具体的には、「気持ちや思いを安心して話せる場を作る」ことを通じて、「今のあなたらしさを見つける」、「これからの生活や意味を考える」、「家族や周囲との関係を支える」、「今の自分と付き合っていく力が育つよう伴走する」といったことを目的にサポートしています。

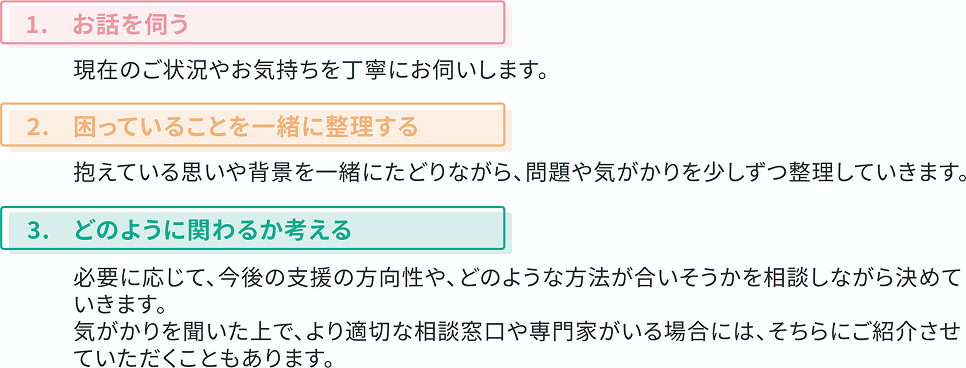

そうした公認心理師への相談はどのように進められるのですか。

心理師との面談は、「困っていることを一緒に整理したり、自分らしい選択を見つけるための対話の場」です。

内容や進め方はそれぞれですが、基本的には、まず患者さんのお話を伺ってから、困っていることを一緒に整理し、どのように公認心理師が関わっていくか考えるという流れになります(図1)。

公認心理師が答えを提示するのではなく、カウンセリングの手法を用いながら、患者さん自身が答えを見つけられるようサポートしていくイメージでしょうか。

はい。例えば、患者さんやご家族が抱える精神的苦痛について、私たちはその方の視点を理解しようとしながら伺っていきます。そして、やり取りを通じて、その方が心の土台を耕し、ストレスや不安に振り回されず、自分らしく日々を過ごしていくことを目指します。

心が疲れている時や病気や困難な状況が続くと、“支持的な関わり”(話を聴いてもらったり、気持ちを整理できる場があること)が杖のようになり、少しずつご自身の中にある力が整って回復に近づいていきます。

以前患者さんに、「心理師との面談は、心の筋トレのようなものだ」と言われたことがあります。

杖を持ちながら、筋トレをしているので、“心のリハビリ”といった感じでしょうか。心のリハビリを通して、疲れやすかったり、不安でいっぱいになったりしていた状態から少しずつ持ちこたえられるようになっていくことを目指していきます。

不安のあり方や状況についても人によって違うと思います。どのように向き合ってもらえますか。

公認心理師が患者さんにお話を伺いながら、まず一人ひとりの状況をいろいろな方向から理解するよう努めていくのもカウンセリングを始める際の大切なプロセスです。

ストレスの状況、心の回復力、置かれた環境、価値観や希望などについての情報を基に、その人にとっての「安心して話せる関わり方」や「今の状態に合った支え方」を探すことがその目的です。

例えば、心理師によるカウンセリングにおいて、感情を深く掘り下げるよりも、「今ここで安心できること」が大切な人もいます。一方で、「つらさをわかってほしい」、「自分の背景を語りたい」というニーズが強い人もいます。

それぞれの不安やニーズを確認しながら、どのような支持的関わりがその人にとって有益かを検討し、関係を築いていくための出発点を丁寧に見出していきます。

ここまでのお話でも、前回の松原緩和ケアセンター長同様に、やはり「自分らしさ」というのが一つのキーワードになっていると感じます。

「その人らしさ」を一緒に見つめ、今の自分を大切にできるように伴走するのが、公認心理師の役割ではないかと考えています。

病気や治療によって生活やからだが変化していくことは、時に大きな戸惑いや痛みを伴います。しかし、その中にも「変わらずにあるもの」や「変化を通して見えてくる新しい自分らしさ」があるかもしれません。

心理師との面談では、例えば、「人を思いやる気持ち」、「もの作りが好き」、「家族と過ごす時間を大切にしてきた」など、失われていないものにも光を当てながら、一緒に「今のあなたらしさ」を見つめていきます。

また、どのように過ごしたいか、何を大切にしたいかを少しずつ言葉にすることは、「今をどう生きるか」への手掛かりになると思います。

自分らしさを生活の中で保つことも大切です。そのために、家族と互いに思いを伝え合うきっかけづくりのお手伝いをすることもあります。

かといって、前向きになれないときに、無理に励ましたり、「自分らしさとは何か」と答えをせかしたり、求めたりすることはありません。心理師は、「そのままのあなた」でいられる時間を大切にしながら、少しずつ、その人のペースで今の自分と付き合っていく力が育っていくよう伴走していきます。

不安を乗り越えるヒント

“今ここ”にある自分の気持ちを受け入れ、自分のペースで病気と付き合っていくことが大切ではないかと思います。

がんや重症疾患だと診断を受けることは、誰にとってもまさに衝撃的な出来事で、大きく心が動きます。

がんや重症疾患と診断されてから、病気を認めたくない気持ちが強くなったり、怒りを感じたり、自分を責めたりする人もいるかもしれません。また、しばらくの間は、不安や落ち込みの強い状態が続くこともあるかもしれません。

しかし、これらは、大きな衝撃から心を守ろうとする自然な心の反応です。多くの人の場合、約2週間程度で、人間が本来持っている困難を乗り越え、適応しようとする力が回復してきます。

心理学的な視点から、病気による不安と向き合うためのヒントは何かありますか。

自分自身の気持ちを否定すると、それはそれで苦しいことです。病気を認めたくない気持ちや怒りの感情、自分を責めたくなる気持ち、不安や落ち込む気持ちなど、どんなものでも“今ここ”にある自分の気持ちを受け入れ、“自分のペース”で病気と付き合っていくことが大切ではないかと思います。

また、「頑張らなきゃ」と無理をせず、自分のペースで気持ちを整理していくことや休むことも前に進むための大切な時間になるのではないかと思います。

そうしたときに、信頼できる人や病院の緩和ケアチームのような専門家にお話いただくことも一つの手段です。

しんどい気持ちになったとき、自分でもできるケアがあればいいのですが。

心の状態とからだの状態はお互いに影響し合っていますので、気持ちが緊張しているときにはからだも緊張し、全身がカチカチになりやすいです。逆に、からだを適度にリラックスさせることで、心もリラックスさせることができます。

その意味では、からだがリラックスしている状態を作れば、気持ちもリラックスした状態へと導きやすくなります。

手軽に自分でも行えるリラクゼーション法として、まずご紹介したいのはタッピングタッチです。

タッピングタッチは、ゆっくり、やさしく、ていねいに、顔や背中などを左右交互にタッチしながら行うもので、不安や緊張、痛み、ストレスなどを和らげる効果があると報告されています。一人でも行えますし、からだを動かしにくいときでも簡単にできるのでおすすめです。

一般社団法人タッピングタッチ協会のサイトに、ご自分でできる方法が紹介されていますので、参考にしながらぜひやってみてください。

その他にも何かありますか。

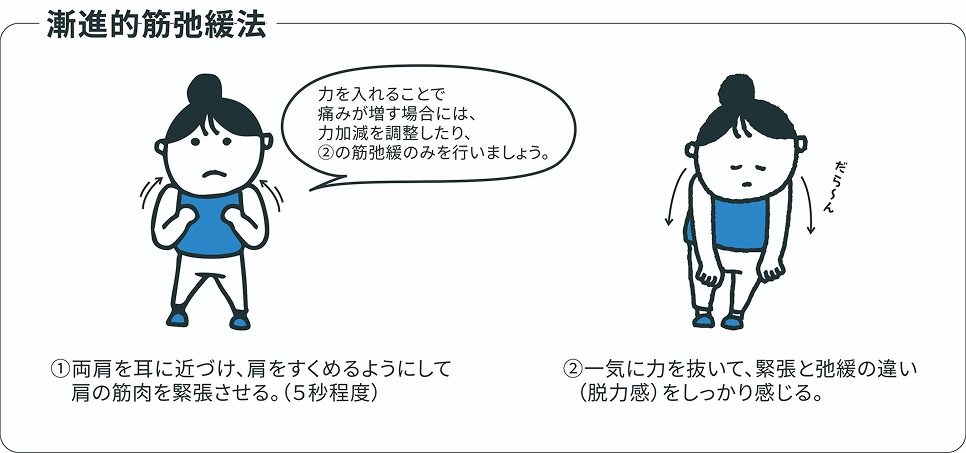

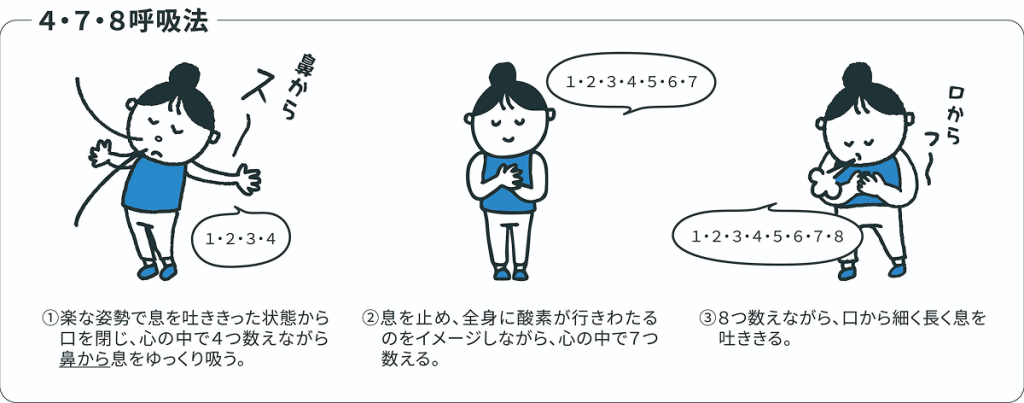

「漸進的筋弛緩法」や「4・7・8呼吸法」もよくご紹介しています。

漸進的筋弛緩法は、気持ちのリラックスだけでなく、筋肉のこわばりをほぐす効果も期待できます。筋肉が緩む感覚に意識を向けるのがポイントです(図2)。

もし力を入れることで痛みが増す場合、加える力の加減を調整したり、力を入れずに筋弛緩のみ行うと良いでしょう。

「4・7・8呼吸法」もからだと心のこわばりを緩める“くつろぐ呼吸”と言われているものです。心の中で4つ数えながら鼻から息を吸って、息を止めて7つ数え、8つ数えながら口から細く息を吐き切ります(図3)。就寝前に行うと眠りに入りやすくなるかもしれません。

高血圧・妊娠中の方は呼吸を止めずに行ってください。4で吸ったら8で吐く。吸った分の倍を吐くイメージで行うと良いと思います。

筋弛緩法も呼吸法のいずれも絶対に無理をせず、ご自身が心地良いと感じる方法で行っていただくことが重要です。

また、過去に「自分にとって役に立った対処方法」があれば、それを思い出して実践することも良いと思います。

何よりも大切なことは、「自分なりの心地よい状態をつくる工夫」をすることです。

支える側へのアドバイス

家族や友人として患者さんを支える方からの相談も多いと聞きます。

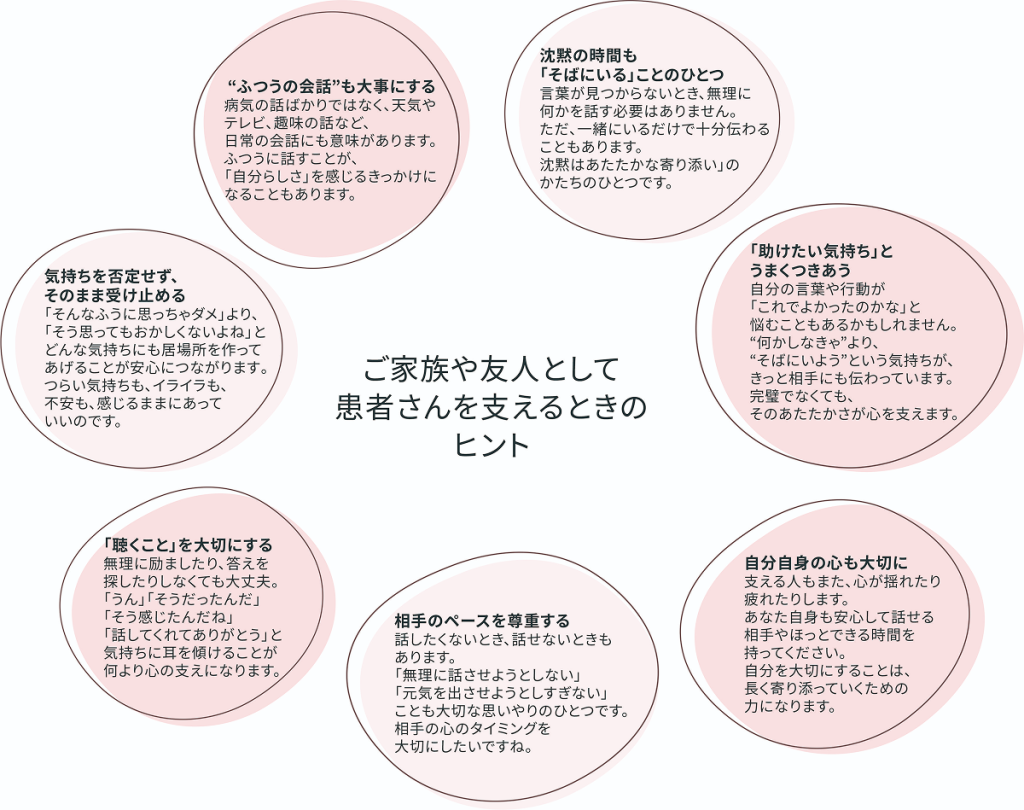

「患者さんに対してどんな言葉をかければいいか」、「どう関わればいいか」と悩む方は多いです。

でも、「こうしなければ」という正解よりも、気持ちに寄り添おうとする姿勢そのものが、きっと大きな支えになるんじゃないかなと思っています。「あなたがいてくれてよかった」と思える関係性を目指してみるのはいかがでしょうか。

必ずしも特別な行動や言葉が必要ではないということですか。

御相談を受けて、共通してお伝えするのは、「気持ちを否定せず、聴くことを大切にする」ということです。普通の会話がそれぞれの「自分らしさ」を感じるきっかけになることもありますし、沈黙も「温かな寄り添い」の一つです。

支える人の中には、自分の言葉や行動について「これでよかったのかな」と悩むこともあるかもしれません。でも、「何かしなきゃ」より「そばにいよう」という気持ちが、きっと相手にも伝わっています。完璧でなくても、そのあたたかさが心を支えます。

周囲の人もまた、心が揺れたり疲れたりします。あなた自身も安心して話せる相手やほっとできる時間を持ってください。「助けたい気持ち」とうまく付き合っていきながら、自分を大切にすることは、長く寄り添っていくための力になります。

三重大学病院における公認心理師への相談

三重大学病院では、どのような体制で公認心理師による相談を行っているのでしょうか。

当院では、冒頭でお話した公認心理師と臨床心理士の両資格を取得した心理職スタッフが5名在籍し、全科の患者さんやご家族の心理支援と心理検査、また医療スタッフに向けた支援を行っています。緩和チームには、その中の3名が参画しています。

体調や治療の状況なども考慮しながら、心理的ケアも進めているのですか。

毎週の緩和ケアチームラウンドや緩和ケアチームカンファレンスに参加し、日ごろから、密な連携をさせていただいています。

緩和ケアチームに新規で介入依頼のご連絡いただいた場合にも、カンファレンスで体調を含むいろいろな情報の共有を行い、心理的負担の評価や関係性の見立て、介入適応などを話し合ったりします。

心理師の介入もできたらという話し合いになった場合には、必要に応じて緩和ケアチームのメンバーとともに患者さんとの面談を行うこともあれば、心理師のみで行うこともあります。

公認心理師への相談を希望する場合は、どのように依頼したらいいのでしょうか。

公認心理師に相談したい場合には、まず公認心理師の所属する総合サポートセンターの窓口に「心理相談希望」とご連絡いただけましたら、日時調整を行います。

他の患者さんの対応などにより、即時対応できない場合もありますので、可能な限りご予約をお願いしています。

また、主治医や病棟スタッフが「生活のしやすさ質問票」というシートを活用して、患者さんやご家族の気がかりをキャッチした場合や、患者さんから「心理師との相談がしたい」との申し出があった場合に、主治医・病棟スタッフを通じて心理師が依頼を受け、相談につながるケースもあります。

一度相談してみたいと思われた方は、総合サポートセンター、あるいは主治医や病棟スタッフに声をかけていただければと思います。

「何から話してよいかわからない」と思われる場合も、丁寧にお気持ちをお聞きしていきます。また、無理のないペースで進めていくことを大切にしていますので、安心してお越しください。