老人看護専門看護師 青木茄蓮 副看護師長

- 2025-9-4

- VOICE

三重大学病院には、看護のエキスパートである「専門看護師」や「認定看護師」が多く在籍しており、それぞれの専門領域でより高度な看護を提供しています。

その中で今回ご紹介するのは、現在、当院初の「老人看護専門看護師」として活躍する青木茄蓮副看護師長です。

文字通り、その専門領域は、高齢の患者さんに起こりやすい健康や生活の課題に配慮した看護です。その鍵は、「その人らしさ」を尊重した看護のようです。

それ行け!三重大学病院。それ行け!青木老人看護専門看護師。高齢患者さんのQOLを高める看護を提供するために。

*専門看護師とは、高水準の看護を実践するための技術と知識を有するとして、厳しい条件や審査に基づき、日本看護協会が認定した看護師のこと。現在、がん看護をはじめ14の専門看護分野ごとに認定されている。

| 老人看護専門看護師 | |

|---|---|

| 副看護師長 | 青木茄蓮 |

老人看護専門看護師とは、主にどういった役割を担っているのですか。

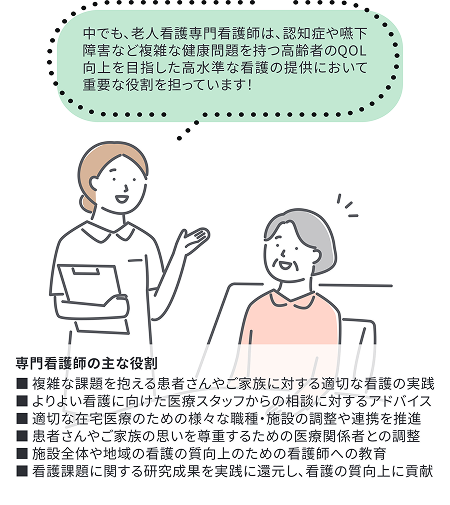

高齢者が入院・入所・利用する施設において、認知症や嚥下障害などをはじめとする複雑な健康問題を持つ高齢者のQOLを向上させるために、水準の高い看護を提供することが求められています。

そのため自ら実践者となり看護を行う場合や、多職種との調整、倫理調整、スタッフへの教育、そして研究を行うなどの役割を担います。

老人看護専門看護師を目指したのには、何かきっかけがあったのでしょうか。

看護学実習の時に出会った専門看護師の働く姿が忘れられず、専門看護師に興味をもっていました。看護師になって4年が経った頃、上司から大学院進学についての情報をもらったことがきっかけで、専門看護師の道を現実的に考えるようになりました。

臨床での経験だけではなく、より専門的な知識や技術を用いて、高齢患者さんやご家族への看護を実践できる力を身につけたいという思いから老人専門看護師を目指すこととなりました。

老人看護の専門の立場から、老人看護に欠かせない視点というのは何かありますか。

加齢に伴いさまざまな機能の低下が見られる中でも、その人のできる力や残っている力に目を向けるようにしています。そして、その力が最大限に発揮できるような環境づくりや支援を心がけています。

その中でも、認知症などでご自身の意思を示すことが難しい方もいらっしゃると思います。コミュニケーションで工夫していることはありますか。

認知症などで意思疎通が難しい患者さんに対しては、まずその人自身に関心を持つことから関わりを始めています。

これまでどのような生活を送ってこられたのか、家族との関係性、今大切にしていることは何かなど、ご家族や関係者からの情報をもとに、患者理解を深めるように努めています。

慣れない入院環境では、その人本来の姿や能力が発揮できず、私たち医療者側が誤った理解をしてしまうこともあります。そのため、一方的な判断を避け、できる限り多角的に情報を集め、高齢患者さんの「その人らしさ」を尊重した看護を心がけています。

高齢化社会の中で、三重大学病院だけでなく、地域社会でも老人看護の専門者への期待は今後ますます大きくなりそうですね。

近年、入院期間の短縮により、他の医療機関や介護施設への転院、または在宅での療養が必要となる高齢患者が増えています。

そのような中で、院内の他職種との連携だけではなく、高齢患者さんが生活する地域における関連職種との調整も重要性を増しています。特に家族が近くにいない、あるいは高齢者夫婦のみや独居といったサポート体制が整っていないケースも多く、早期から退院後の生活を見据えた支援の検討が欠かせません。

このような状況の中で、老人看護専門看護師が在宅療養への支援を行うことの必要性が高まっていると考えています。また、高齢患者さんが望む生活を実現できるように、教育的関わりや病院から在宅療養へシームレスにつなぐ橋渡し役を担うことも求められています。

私も老人看護専門看護師として、退院後も地域で安心して療養を継続できるよう、高齢患者さんとその家族への支援、そして地域全体への還元にもつなげていきたいと考えています。

最後に、高齢患者さんやそのご家族にメッセージをお願いします。

これまでどのように過ごされていたのか、どんな生活を大切にされてきたのかをぜひ教えてください。そして、これからも「あなたらしさ」を大切にできるような看護を心がけて支援していきます。

入院や治療にあたっては、不安や戸惑いもあると思います。どんな小さなことでも構いませんので、どうぞ遠慮なくお話しください。安心した入院生活を送ることができる環境づくりにも努めてまいります。

老人看護専門看護師 副看護師長

青木茄蓮

趣味は、ゴルフや旅行です。仕事で忙しく過ごす中でも、ゴルフや旅行に行くと心身ともにリフレッシュでき、明日からの仕事へのやる気につながっています。

看護を行う上では、自分自身が心身ともに健康であることが大切だと感じています。プライベートの時間も大切にして、心身のバランスを保つことを常に心がけ、今後も患者さんに対してより質の高い看護を提供していきたいと考えています。

医療スタッフや事務職員、外部委託のスタッフを含め、三重大学病院の日々の運営に携わるのは、総勢約2500人。表から、裏から様々な形で関わるその一人ひとりの力や想いが、平常通りの診療を支えています。

安全な診療、優れた診療、質の高い診療、いずれも技術や設備だけでは成し遂げられません。

VOICEのコーナーでは、いろいろなスタッフの声を通して、三重大学病院の診療に欠かせない「人」としての側面をお伝えします。