脳アミロイド血管症の新たな検査法 ―世界の認知症リスク軽減を目指して ―

- 2024-12-18

- ミライの医療研究室

厚生労働省によると、国内の認知症の発症者数は今後も増え続け、2040年には高齢者のおよそ15%にあたる584万2000人になると予測されています。こうした傾向は、日本のみならず、高齢化が進む国々共有の課題です。

当院の認知症センターでは、認知症のリスク把握や治療、介護、社会システムの整備などをテーマに、現時点での診療や取り組みだけでなく、今後を見据えた幅広い研究を行っています。その一つが認知症のリスクにもなる「脳アミロイド血管症」の検査方法の開発です。

神経病態内科学

三重大学脳神経内科・認知症センター センター長

新堂 晃大

認知症と脳アミロイド血管症

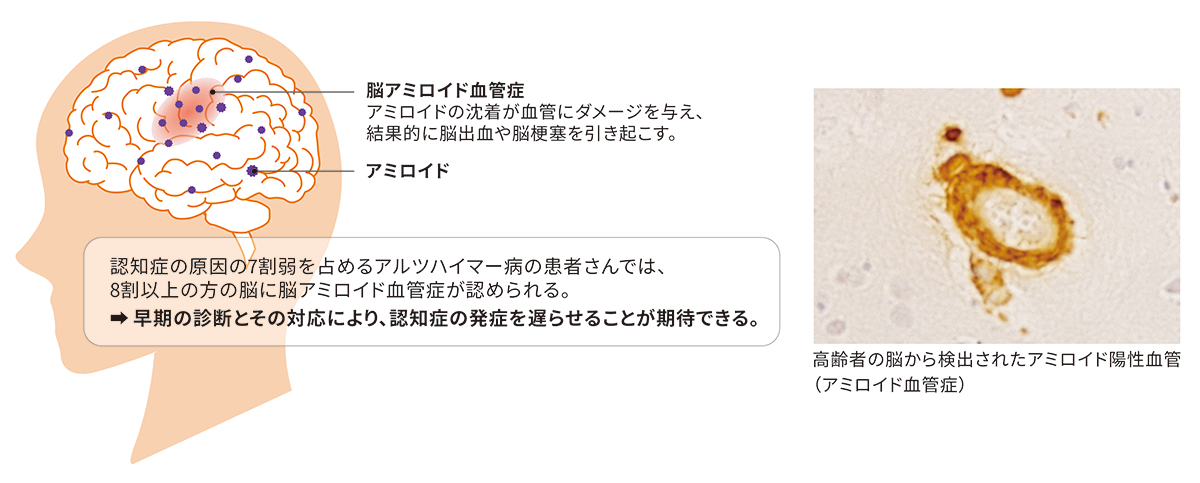

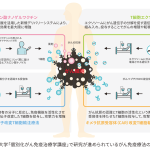

みなさまは、「脳アミロイド血管症」という病気を聞いたことがありますでしょうか。脳の血管にアミロイドという蛋白が沈着して、血管にダメージをおこす疾患です。

血管にアミロイドが蓄積した結果、血管が固くなったり、もろくなったりして、血管が裂ける脳出血や、血管が詰まる脳梗塞といった脳卒中の原因になることがあります。また、認知症の最も多い原因であるアルツハイマー病の患者さんの脳を調べると8割以上の方の脳にこの脳アミロイド血管症が検出されるといったことが知られており、認知症との関連性が高い病気です。

脳アミロイド血管症を簡易に診断する方法の模索

よって、この脳アミロイド血管症を早期に見つけ、少しでも血管の状態をよく保つことで認知症の発症を遅らせることが期待されます。しかし、この診断には課題もあります。

一般的に、脳アミロイド血管症は、頭部MRIの画像検査で診断しています。日本では脳ドックなども盛んに行われ、MRIが広く普及しておりますが、世界では日本ほどMRIは身近ではありません。つまり、MRIが限定される国においては、脳アミロイド血管症の発見が容易ではなく、それによる脳卒中や認知症のリスクを見過ごしてしまいやすいということになります。

そんな中、私たち神経病態内科学講座および認知症センターを中心とした研究チームでは、脳アミロイド血管症の診断を高価で大型な設備であるMRIに頼らず、簡単にできる方法を生み出せないかということで、血液からその発症を診断できる「脳アミロイド血管症の血液バイオマーカー」を検索しておりました。

世界の認知症リスクを軽減できる検査方法開発に向けて

この新たな診断法ついては、すでに国内での特許を取得しました。今後は数年内の実用化に向けた取り組みを進めていきます。

我々が開発しているこの「脳アミロイド血管症の血液バイオマーカー」によって、世界中の人がより簡便に脳アミロイド血管症のチェックを受けることができれば、脳卒中だけでなく世界の認知症発症者数を少しでも下げていくことに貢献ができるのではと考えております。

この研究は、本学の「三重大学知的財産最優秀出願賞」(令和6年度)にも選ばれています。