呼吸器外科 新教授

- 2025-5-14

- VOICE

- #肺がん, #呼吸器外科, #ダビンチSP, #胸を切らない肺がん手術

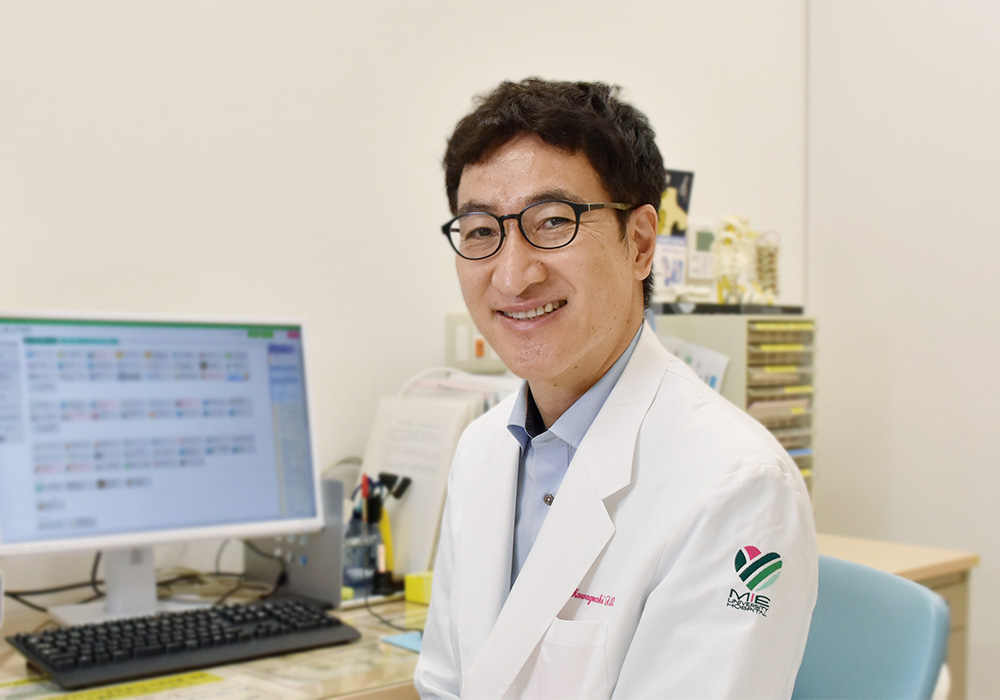

以前このブログのCancer MEWSでも、手術ロボット「ダビンチSP」による国内初の「胸を切らない単孔式手術」に成功した当院の肺がん治療をご紹介しました。そうした手術ロボットによる低侵襲な肺がんや肺疾患に対する治療の国内最新事例を作ってきた呼吸器外科に、この4月1日、新しい教授が就任。科として新しく策定した理念に、「優れた技術」や「研究学問の尊重」だけでなく、「患者さんやチームを思いやる温かい心」を書いた川口新教授の抱負や今後の取り組みについて聞きました。

それ行け!三重大学病院。それ行け!川口新教授。「ここに任せれば安心だ」と言われるさらに強力な呼吸器外科のチームを作るために。

| 呼吸器外科 | |

|---|---|

| 科長・教授 | 川口晃司 |

まずは、呼吸器外科の科長および教授への就任に際しての抱負から聞かせください。

2025年4月より、胸部心臓血管外科教室から呼吸器外科が分離独立しました。実は、教授就任よりも、この独立が何よりも嬉しいのです。

もともと胸部心臓血管外科の中で、呼吸器外科は少数派でマイナーな領域であり、一般の方や医学生からも認知度は低かったと思います。それが地道に力をつけて成長し、ついに独り立ちするまでになったのです。昔でいう元服くらいまでやっと来たという感じでしょうか。

より専門性のある教室になったわけですから、これからは学生や専攻医に対して、当科の魅力ややりがいを伝えていき人員を増やしていきたいです。また、先進的かつ安心して受けられる手術を確立し、手術数の増加を目指します。

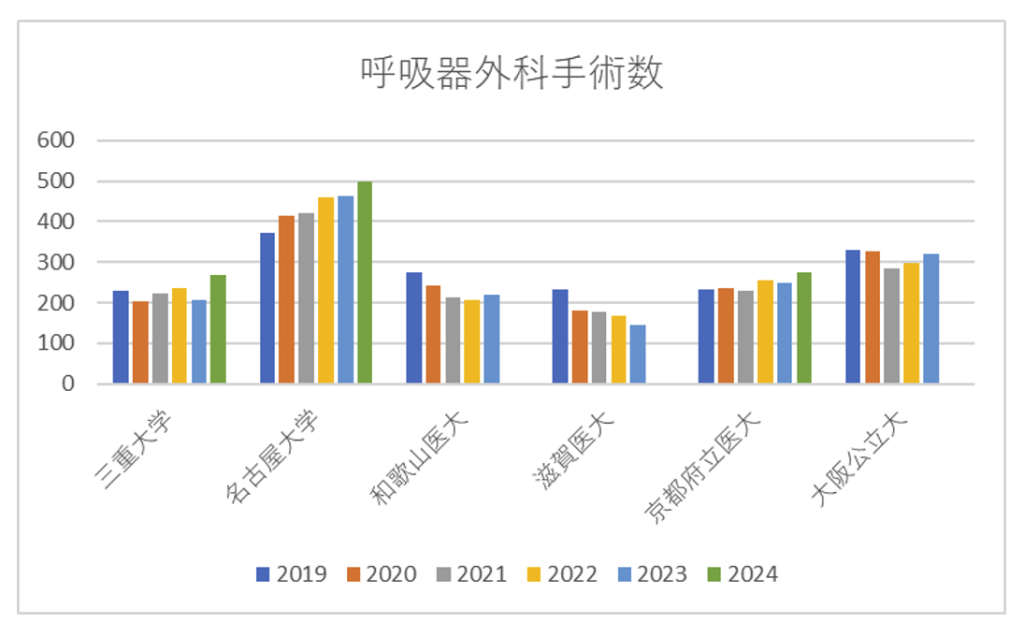

近郊の大学病院の呼吸器外科で行われた手術数の推移をグラフにしてみると、都心部ではコロナ禍でも増加しているのに対し、地方大学では減少したところもあります。そうした中でも、三重大学呼吸器外科は、都心部に負けない診療レベルを築き上げ、「ここに任せれば安心だ」と言っていただけるさらに強いチームを作っていく所存です。

高い診療レベルを誇るさらに強力なチームを作るために、特に取り組んでいきたいことはありますか。

まず、新しい呼吸器外科教室をONE TEAMとして作り上げるために、当科としての基本的理念を新しく掲げました。

これからの医局と外科医に求められるのは、手術技術を磨く(Art)だけでなく、研究学問の尊重(Philosophy)、それからチームを思いやる心(Humanity)だと思っています。

これは以前の恩師に教えられたことで、今でも私の根底にあり、大切にしていることなんです。

ご自身もこれまで肺がんに対する最新のロボット手術など、積極的に新しい治療法を取り入れ、国内の先進事例を作ってきました。理念に書かれた「優れた技術」としては、やはりロボット手術が中心になってきますか。

その一つとしては、最新の手術ロボット「ダビンチSP」による“胸を切らない”肺がんと縦隔腫瘍の手術を広く普及させていきたいと思っています。

ダビンチSPは、これまでのダビンチよりも手術痕が少なく、低侵襲な手術が可能です。当科は、国内で初めて肺がんに対する“胸を切らない手術”を約1年前に成功させ、すでに50例を超えました。これは現時点で国内医療機関のトップの症例数です。いずれの患者さんも大きな合併症もなく、痛みも従来のロボット手術より明らかに軽減しています。

そして最近では、東京や金沢からもこの手術を希望された患者さんが当院へ来られるようになりました。ただ、患者さんのご負担を思えば、遠路遥々来ていただくよりも、それぞれの地域で受けていただけるよう、プロクター(指導医)として各地へ赴き、術者の育成にも尽力しています。

人材育成の重要性は、かねてから強調されていますね。

先ほどの新しい教室の基本的理念のうちで、Humanityの醸成をいかにしていくかということにつながりますが、医局というのは部活ではなく、専門家の集まりなんです。

例えば、お酒を飲めない人に配慮して“飲み会”ではなく“食事会”にするとか、後輩にも呼び捨てせず、“くん”とか“先生”とかを付けて敬意をもって接するなど、相手を思いやる心を促していきたいです。これはノンテクニカルスキルの1つで、チーム医療にはとても重要です。

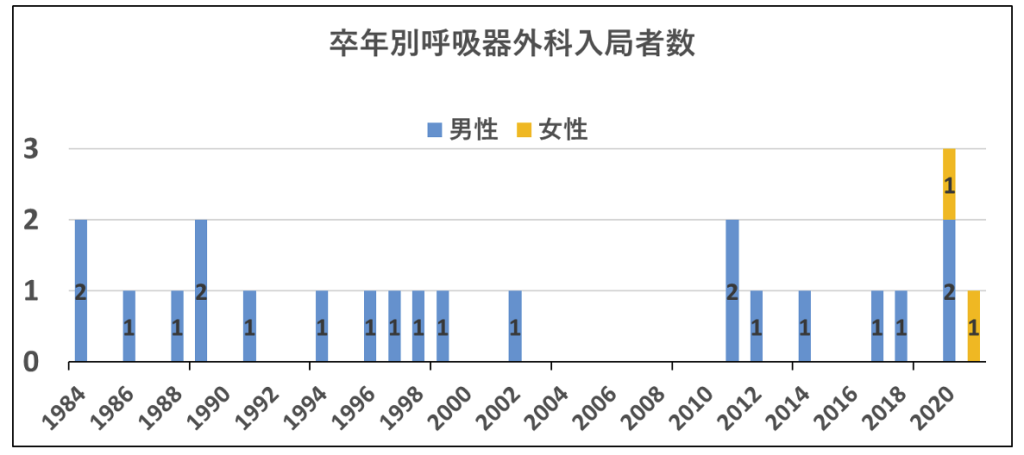

また、人員不足ではありますが、あえて入局制限をしようと思っています。呼吸器外科はおそらく若手医師に人気が出ますが、責任もって育てるために、誰でもウェルカムではなく、働き場所がきちんと確保できる程度の人員のみ募集します。それから特に女性外科医を増やしたいと思います。

将来を見据えた人材育成を重視したいということですか。

こちらの卒年別呼吸器外科入局者数を見ていただくとわかると思いますが、胸部外科全体ではなく、呼吸器外科だけでは10年間入局者が不在という時期がありました。最近になって入局者が増えてきており、私が来てからは女性も2名入りました。

また、今回呼吸器外科の独立を要望するに当たって、若手医師が自主的に呼吸器外科教室の将来像などについてアンケート調査を実施したそうです。この世代が中心となる10年後を見据えて教室つくりをしていきたいと思います。

教授として、研究・教育にはどう取り組んでいきますか。

呼吸器外科教室の今後の研究は、連携、共同、そして棲み分けが必要だと思っています。

現在ロボット手術のグループを作って、新たな前向き研究を計画中です。一方、トランスレーショナルリサーチとして、学内や他県の施設と連携し、外科の強みである手術検体を用いた研究の一端を担いたいと考えています。

現在は人員に余裕がありませんが、今後大学院生が入ってきたら、こうした共同研究に参加してもらい、彼らのラボに国内留学することも検討していたいと思います。

最後に、呼吸器外科の新科長、新教授として、ぜひ患者さんにもメッセージをお願いいたします。

三重大学医学部附属病院では、ロボット手術に精力的に取り組んでおり、手術件数は全国でもトップレベルです。また、最新のダビンチSPによる胸を切らない呼吸器外科手術は国内1位、世界2位の実績なんです!

ただ、ダビンチSPは日本でもまだ10台程度しか導入されておらず、呼吸器外科医でもご存じの方は少ないかと思いますので、希望される方は一度当院に相談してみてください。少数ながらも思いやりのあるチームがお迎えいたします。

呼吸器外科 科長・教授

川口晃司

以前、Cancer MEWSでダビンチSPによる肺がん手術についてご紹介した際に、登山に行っているとお伝えしましたが、実は最近は時間が無くて全然行けてないんです。

代わりに、2つ目の趣味として、映画のナイトショーにひとりで出かけたりしています。そのときに上映されているものの中で“最も泣けそうな”一本を観て、帰りの車の中で心に柔らかさが戻るのを実感しています。二宮和也さん主演の『ラーゲリより愛を込めて』では大号泣(*ノωノ)。今でも主題歌の「Soranji」(Mrs. GREEN APPLE)を聴くと目が潤んできます。

医療スタッフや事務職員、外部委託のスタッフを含め、三重大学病院の日々の運営に携わるのは、総勢約2500人。表から、裏から様々な形で関わるその一人ひとりの力や想いが、平常通りの診療を支えています。

安全な診療、優れた診療、質の高い診療、いずれも技術や設備だけでは成し遂げられません。

VOICEのコーナーでは、いろいろなスタッフの声を通して、三重大学病院の診療に欠かせない「人」としての側面をお伝えします。