さつき保育園・学童保育所さくら組の津波避難訓練

当院には、小さな子どもを持つ職員が安心して働けるように「さつき保育園」・「学童保育所さくら組」を敷地内に併設しています。万が一の災害が起こった時は、そこに通う子どもたちの安全も確保できるように年に一度津波避難訓練をおこなっています。

訓練は、地震により津波の発生が予想される場合には、病院外来棟の2階以上に避難するように定めている当院の災害対策マニュアルに沿って行われます。

28回目の「医療と防災」では、6月に実施した同施設での津波避難訓練についてご報告します。

訓練の概要

| 日時 | 2025年6月17日 |

|---|---|

| 参加者 | さつき保育園の園児(0~5歳児) 57名 さつき保育園の保育士 13名 学童保育所さくら組の職員 1名 病院職員 62名 |

| 訓練内容 | 地震発生時の対応と三重大学附属病院外来棟への避難 |

避難訓練の様子~病院職員との連携~

さつき保育園・学童保育所さくら組と病院の距離は約300メートル。大人では徒歩3分程度、子どもでは5~10分程度の距離ですが、多数の園児・児童を先生たちだけで短時間に移動させて避難することは困難です。

そこで、当院では院内の対象部署に対応を割り当て、「ヘルプ者」として避難誘導に出られるように体制を整えています。すみやかに避難を完了させるためには、保育園・学童側と病院職員との連携がとても重要です。

地震が発生し、園内でアナウンスが流れると園児たちはすぐに机の下に入り身を守ります。同時刻、病院側では園に向かうヘルプ者や安全確認担当、院内の避難場所を準備する担当と分かれ準備を始めました。

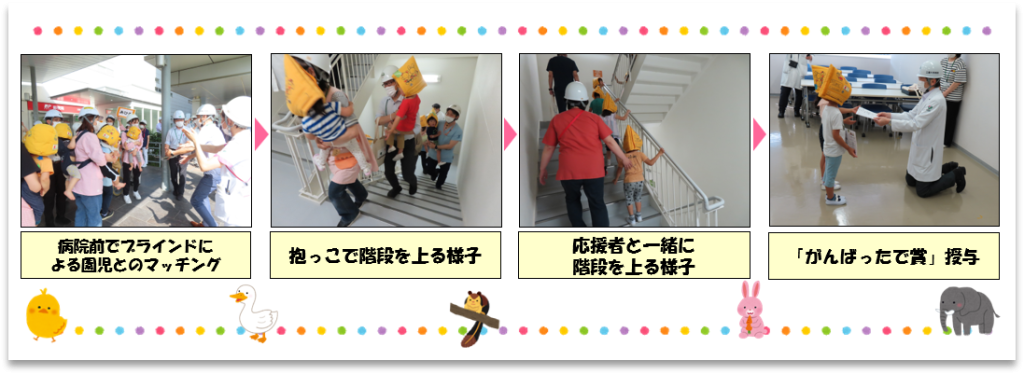

病院への避難では、0歳児は抱っこ紐を使いおんぶ、1~2歳児は散歩車に乗せてヘルプ者が押し、3~5歳児は保育士やヘルプ者と手をつないで病院を目指しました。

避難訓練の様子~避難完了まで~

そうして到着した病院では混乱を避けるため、職員用の通用口から院内へ。ここからは、院内防災会議・防災ワーキングのメンバーも加わり、応援者として手つなぎや抱っこで子どもたちが階段で4階まで上るのをサポートしました。

全員が避難場所に到着し、点呼で避難完了となりました。

最後に園児たちは「がんばったで賞」を授与され、訓練を終了することができました。

今年は新たな試みとして誰がどの園児を担当して避難するかを事前に決めず、状況に応じて判断する「ブラインド訓練」に挑戦しました。

また、ヘルプ者と保育士が円滑に連携できるように、病院側では新たに「統括」というパイプ役を設け、実際の災害時により近い形で実践的な訓練内容とすることができました。

年々状況は変化しています。訓練を通じてアップデートしたことをマニュアルに反映させ、実現可能な仕組みにしておくことが災害に備える重要な取り組みとなるでしょう。これからも適宜見直しをおこない子どもたちの安全確保につなげてまいります。

三重大学病院は、万が一の災害時に地域の救急医療を担う「災害拠点病院」に指定されています。

災害発生時に、災害による負傷者への対応だけでなく、入院患者さんの医療を継続するという複数かつ重要な役割を適切に実行できるよう、当院では平時から様々な取り組みと準備を行っています。

Online MEWS「医療と防災」では、当院の防災対策やみなさんに役立てていただける防災のヒントをお伝えしています。