世界初!腸管神経系を光らせる観察手法を開発 ― 腸に傷をつけない組織診断の実現に向けて ―

- 2025-9-25

- ミライの医療研究室

- #消化管小児外科, #ヒルシュスプルンク病

多光子レーザー顕微鏡とクルクミン生体染色を用いた新規生体蛍光観察手法によるヒルシュスプルング病における非侵襲的腸管神経叢のリアルタイム観察

効果的な治療のためには、病気の原因や状態を把握する検査が不可欠ですが、場合によっては、組織を採取する検査(生検)が求められることもあります。

例えば、消化管の神経に関わる病気でも、手術の際に腸組織の生検を複数回必要とするものがあります。もしこの時、まるでレントゲンに写すように腸の神経の状態を観察できる技術があれば、生検による患者さんの負担を大きく減らし、QOLを向上することができます。

そこで、小池病院准教授らのグループは、腸に何箇所も穴をあけて傷つけてしまう侵襲的な生検ではなく、腸管の神経系を“ウコンの力”で光らせることにより可視化するという世界初の観察手法を開発し、実証しました。

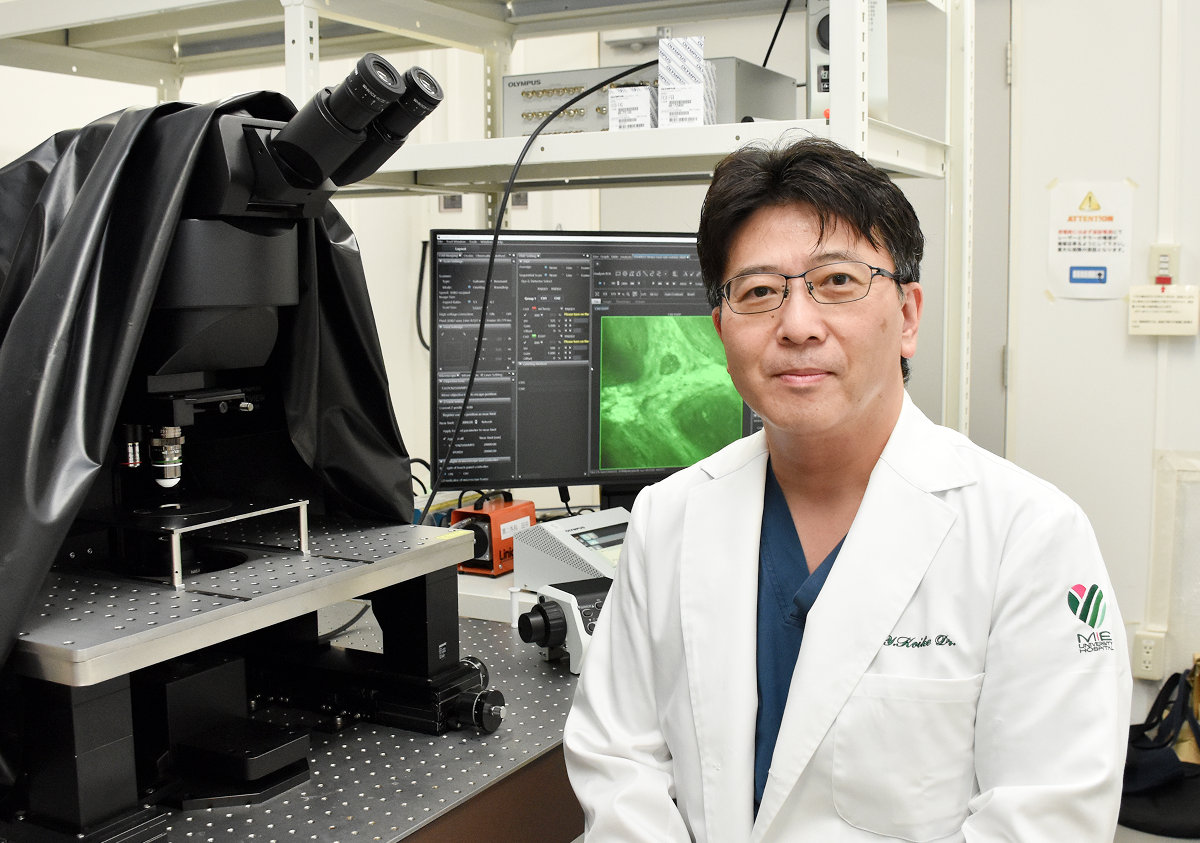

消化管小児外科

科長・病院准教授

小池 勇樹

組織の深部をより低侵襲に可視化できないか

組織の深部や細部に関わる病気の場合、細胞レベルで組織の変化を把握することが治療において重要です。そのために、現時点では組織を採取して調べる生検が多く採用されています。

例えば、ヒルシュスプルング病は、腸管の蠕動運動を司る腸の神経が先天的に欠損していることから、生まれながらにして重度の便秘と致死的な腸炎を発症してしまう病気です。

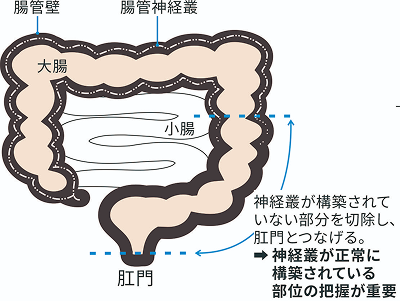

主な治療としては、神経が欠損している部分を外科手術により切除し、神経叢(神経のネットワーク)が構築されている部分を肛門につなぐこととなります(図1)。

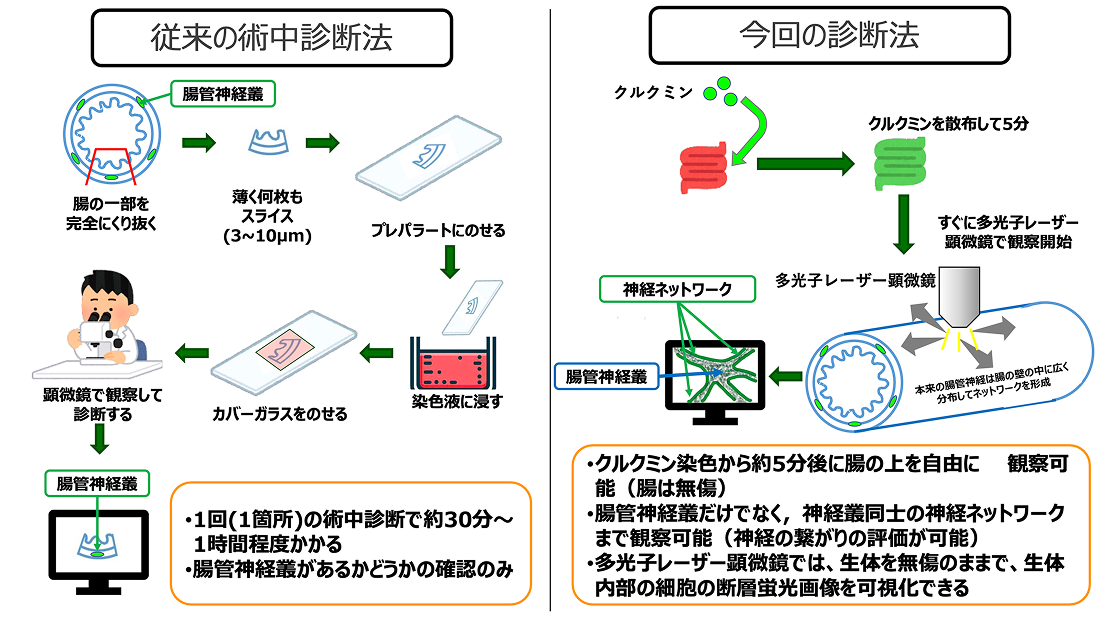

この際、神経が欠損している部分と正常に構築されている部分の境目を把握することが非常に重要で、その境目を見極めるために、術中に腸の壁を一部完全にくり抜いて採取し、迅速病理診断を続ける必要があります。

しかしながら、このヒルシュスプルング病の治療の際、もし生検ではなく、神経ネットワークを正確に可視化する方法があれば、手術時間を大幅に短縮できるだけでなく,肛門と吻合を行うべき部位を極めて正確に特定することができ、術後の致死的な腸炎の発症リスクをさらに抑えることにつながります。その結果として、患者さんの術後の生存率やQOLの向上を期待することができます。

こうしたことを背景に、この研究では、神経ネットワークを含む組織をウコンなどの根の部分に含まれる「クルクミン1」という成分を散布することで光らせ、多光子レーザーの技術を活用した顕微鏡で観察するという、生検による診断方法に比べて格段に患者さんにやさしい、世界初の手法の開発を目指しています。

多光子レーザー顕微鏡観察のための組織の蛍光発色

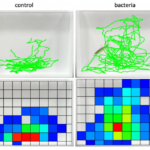

多光子レーザー顕微鏡2という特殊な顕微鏡は、従来の顕微鏡と比べて、生体組織が生きたままの状態で深部までリアルタイムに観察する能力に優れているという特徴があります。

しかし、この顕微鏡を用いた生体の観察は、蛍光染色された組織に限って可能です。すなわち、身体全体が蛍光発色するように遺伝子改変を行った特殊な実験動物での観察に限られていました。

この制限を克服し、ヒトでの観察を可能にするには、同じようにヒトの組織も安全な方法で蛍光染色をすることが必要となります。

そこで、この研究チームでは、ヒトの組織をクルクミンにより蛍光染色させ、多光子レーザー顕微鏡で見ることで、非侵襲的な顕微鏡レベルの組織観察が可能となる新規生体蛍光観察手法(CVS-IFOM)3を開発しました。

このクルクミンにより生体組織が蛍光染色されるという現象は、三重大学の溝口明教授が発見され、特許も複数取得されています。これを活用した新規生体蛍光観察手法は、三重大学発かつ世界初の新技術として、手術中のリアルタイム組織診断などの臨床応用が期待されます。

ヒルシュスプルング病での活用可能性

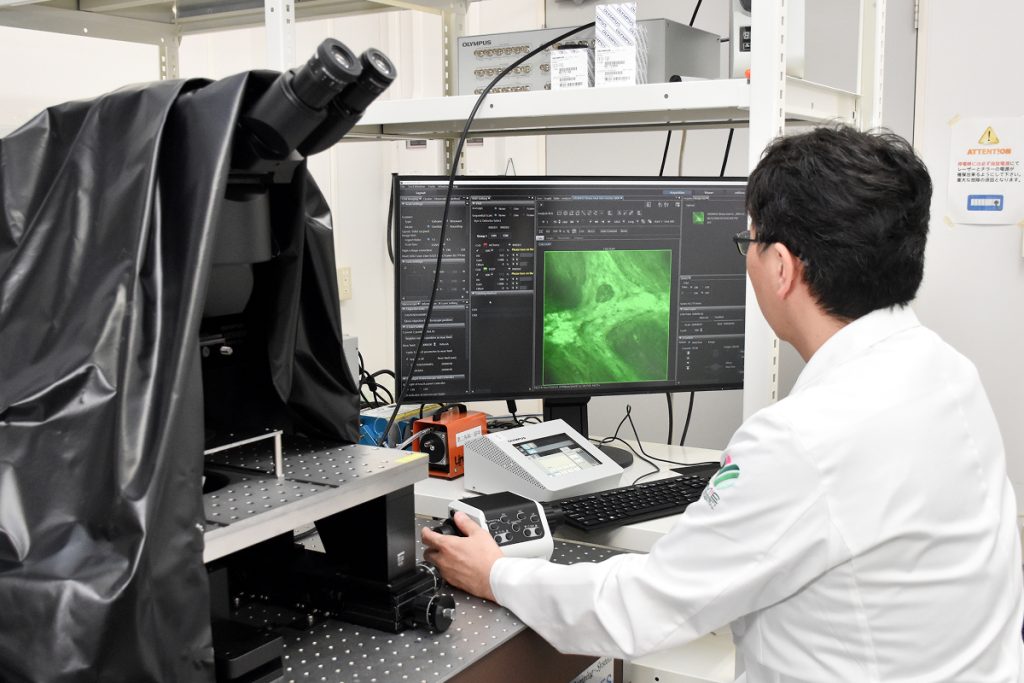

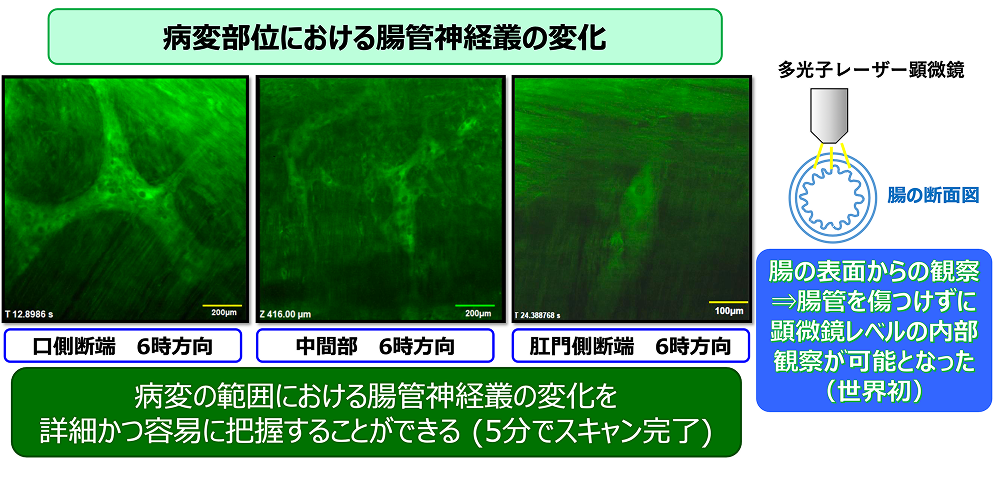

今回、ヒルシュスプルング病の患児において、手術時の切除腸管を新規生体蛍光観察手法を用いて観察し(図2、3)、腸を一切傷つけることなく、腸管の神経ネットワークが観察可能であることを実証しました。

これは世界初の研究成果であり、外科系最高峰の英文誌である「Annals of Surgery」(2024年9月12日号)にも掲載されました。

将来的には、この新規生体蛍光観察手法のシステムを術中に用いることができれば、腸管の最適な切除ラインを術中にリアルタイムで観察することで、「どこを切るべきなのか?どこは温存できるのか?」といった重要な判断が手術中に可能となる見込みであり、臨床において多大な貢献ができると考えています。

- クルクミン

ポリフェノールの一種で、ウコン(ターメリック)などの根茎に含まれる。カレーの黄色は、主にウコンに含まれるクルクミンの色。 - 多光子レーザー顕微鏡

蛍光発色する組織に限り、生体深部の長時間観察に優れた顕微鏡 - 新規生体蛍光観察手法

多光子レーザー顕微鏡とクルクミンによる生体染色を合わせた生体深部観察法で、三重大学発かつ世界初の新技術(CVS-IFOM:Curcumin vital staining-intravital fluorescent observation method)

本研究は、様々なメディアでも取り上げられました。