ダウン症候群の合併症の低減を目指して ― ゲノム編集技術の染色体工学への応用 ―

- 2025-8-21

- ミライの医療研究室

がんゲノム医療拠点病院でもある三重大学病院は、一人ひとりのがんの原因をゲノム(私たちのからだの設計図とも言えるすべての遺伝情報)から見つけ出し、より効果の高い治療を探索する医療にも力を入れています。

同時に、ゲノムに関わる基礎研究に打ち込む研究者もいます。その一人である修復再生病理学の橋詰講師が主導する研究グループは、ダウン症候群(以下、ダウン症)に特徴的な染色体(遺伝子を含むDNAが収まっている構造体)に対してゲノム編集技術を活用し、合併症の治療や低減を目指すという研究を進めています。

修復再生病理学 講師

橋詰 令太郎

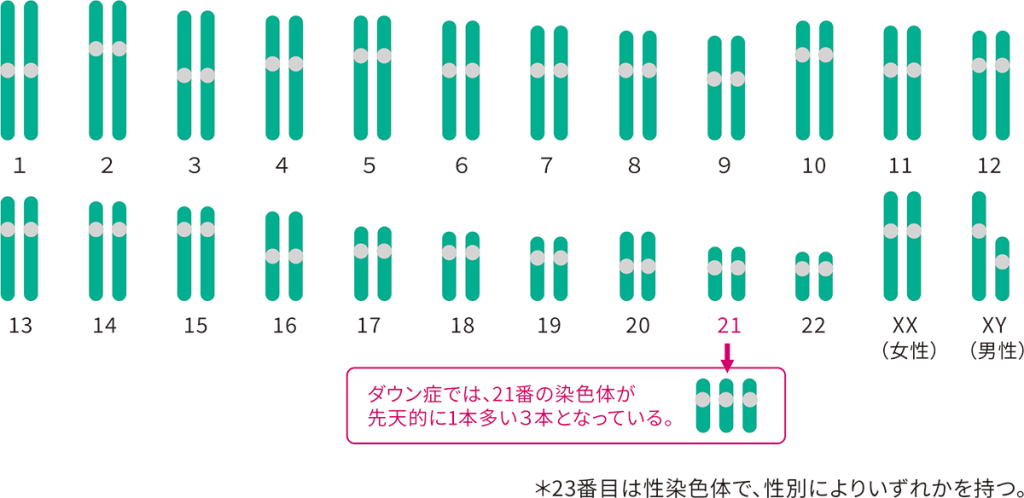

ダウン症の染色体

ダウン症は、約700出生に1人の頻度で見られ、その大部分は、21番染色体が「トリソミー」と呼ばれる3本の構成であることが原因です。

ダウン症では、精神運動発達などを生じ、その他様々な合併症を招来すると報告されています。成人期では、アルツハイマー病の発症率が一般集団と比べて高いという報告もあります。

合併症のリスクが高いものの、現在、ダウン症のある方の寿命については、心臓外科や小児外科の発展により、60歳を超えるまで延びているとされます。

寿命の延長およびその他の要因とともに、当事者の総数は国際的に増加傾向にあります。一方で、種々の病態の原因となっている染色体に直接アプローチするような治療法はまだ確立されていません。

ゲノム編集技術による過剰染色体の除去

ダウン症に特徴的な染色体そのものを細胞から有効に消去する技術や安全に不活性化する技術が確立できれば、上述したような症状や合併症の改善や治療につながる可能性があります。そこでこの研究では、合併症に対する根本的な医学的介入法の確立を目指しています。

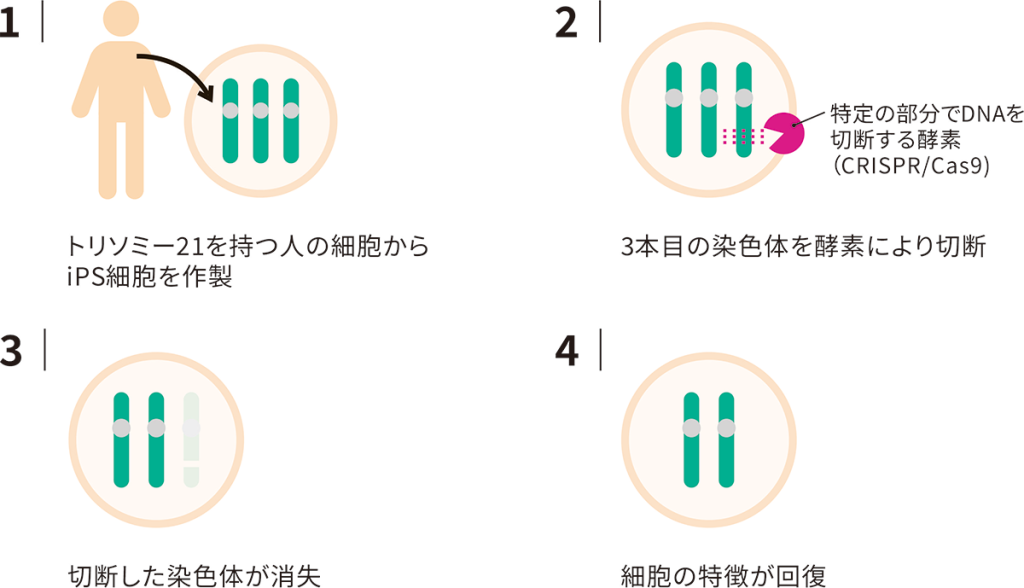

一般的にゲノム編集では、遺伝情報が書き込まれたDNAを酵素の力を使って切断し、遺伝情報を書き換えます。

今回の研究では、主に、ゲノム配列を電算機上で解析する「バイオインフォマティクス技術」と、任意に特定の配列を認識してDNAの二本鎖切断を行う酵素(CRISPR/Cas9)を使用して遺伝情報を書き換える「ゲノム編集技術」を応用しています。

バイオインフォマティクス技術により、トリソミーとなっている染色体DNA配列の小さな違いを明らかにした上で、どのような配列を切断すればよいかを特定しました。その上で、ゲノム編集技術の一般的な目的である遺伝情報の書き換えではなく、染色体全体を細胞から削減することにCRSPR/Cas9システムを応用しました。

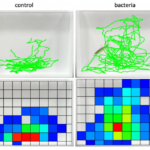

具体的には、ダウン症の方の細胞からつくったiPS細胞1をゲノム解析し、CRISPR/Cas9が「切断する対象」として認識するDNA配列がどの21番染色体上にあるのかを探し当て、その情報をもとに、標的とする染色体を複数箇所で切断するシステムを構築しました。

このシステムを21番染色体がトリソミーであるiPS細胞に適用すると、一定の頻度で標的染色体が消去されることを見出しました。また、染色体の消去率は、切断数に比例すること、遺伝子修復関連遺伝子2を一時的に抑制すると上昇すること、また、3本の21番染色体のうちの特定の染色体の切断(アレル特異的切断)が効率化にとって重要であることが明らかとなりました。

さらに、標的染色体が消去され、21番染色体が2本となったiPS細胞では、遺伝子発現パターン、細胞増殖速度、活性酸素処理能などの細胞特性が一般的なダイソミー(2本一組)細胞の平均値に近似することも確認されました。

今後の研究-より安全な技術の構築へ

この研究における現行の技術では、標的染色体が消去されなかった場合、当該染色体に高頻度で、欠失・挿入や逆位などの変異が認められるという欠点があります。これはDNAの二本鎖切断に伴って見られる現象です。

したがって今後は、切断に依存しない方法でのより安全な染色体消去技術の構築、あるいは染色体を物理的に消去せずに染色体の不活性化を図る技術などの構築が、少なくとも細胞レベルにおいて必要と考えられます。

研究の社会的意義

本研究成果は、あくまでも体外における細胞レベルでトリソミーとなっている3本目の染色体を消去するという概念を実証したものですが、過剰染色体を取り除くという発想と、その原理を提案することができた意義があると考えられます。

さらに、この研究の今後の前進による他の社会的な意義についても考えてみたいと思います。

ダウン症にまつわる合併症のうち、成人期にみられるアルツハイマー病は最も重要な合併症の一つです。脳のごく一部の細胞において、過剰染色体を消去する非常に低侵襲で安全な方法があれば、アルツハイマー病の発症時期を遅らせることが可能となるかも知れません。あるいは発症したとしても、症状を軽減できる可能性もあります。また、研究がさらに進めば、アルツハイマー病の「予防」という形での医学的介入が可能となるかも知れません。

これらにより、ダウン症候群のある方一人ひとりの生活や人生が、その人らしくより豊かなものとなり、その方がより望む人生を歩むことができるようになることが期待されます。

- iPS細胞(induced Pluripotent Stem cell:人工多能性幹細胞)

からだをつくっている体細胞に特定の遺伝子を導入し、培養することで誘導・樹立される、多様な組織や臓器の細胞に分化する能力、およびほぼ無限に増殖する能力を持つ細胞のこと。

「人工多能性幹細胞」と呼びます。英語では「induced pluripotent stem cell」 - 遺伝子修復関連遺伝子

DNAが何らかの損傷を受けた際に、それを修復して遺伝情報を守ろうと働く遺伝子の総称。

この研究成果は、2025年2月18日、国際的な科学系ジャーナル「PNAS Nexus」(オンライン)で発表されました。

本件に関するプレスリリースもご参照ください。

「ダウン症候群の人の細胞から過剰な21番染色体を除去 ゲノム編集技術CRISPR-Cas9を用いた革新的な手法の開発」(2025年2月19日)